Mit Tanz, Gesang, Alphorn und Willy Tell

Oftringen 88 Jahre Trachtengruppe Oftringen

«Gesungen habe ich schon immer gerne», sagt Franziska Wüest. Die 55-jährige Zofingerin hat sich aber lange schwer getan, den passenden Verein zu finden, in dem sie ihrer Passion nachgehen konnte. Bis ihr Helene Wagner, Mitglied im Jodlerklub Kölliken und zusammen mit Evi Graber Leiterin des Kinderjodelchörli Vordemwald, vor acht Jahren den Weg zur Trachtengruppe Oftringen empfohlen hat. «Das hat gepasst», sagt Franziska Wüest.

«Kleid der Heimat» hat eine lange Tradition

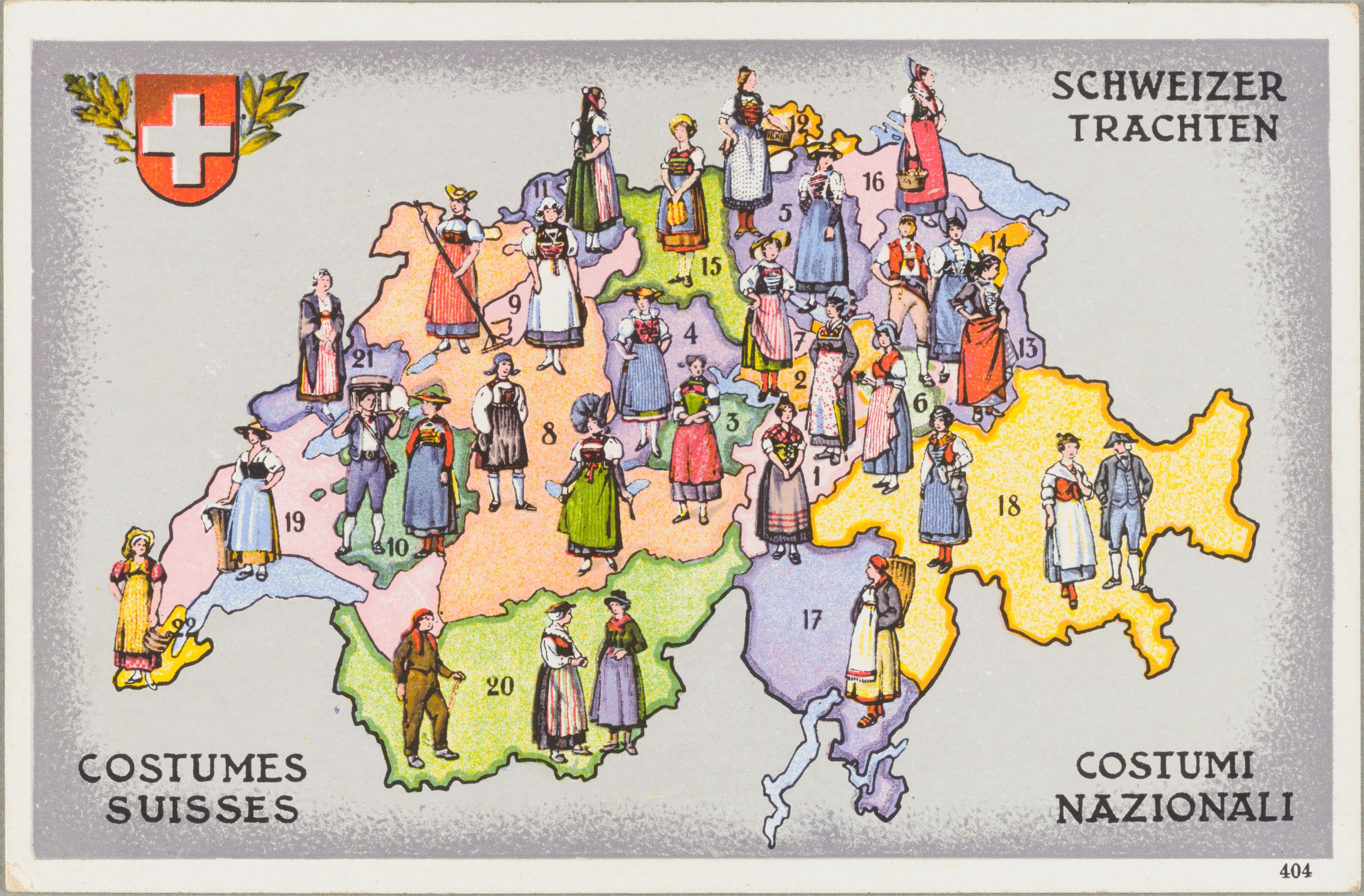

Trachten – sie gelten als Ausdruck von Heimat, Ländlichkeit, Bodenständigkeit, Brauchtum, Kultur und Gemütlichkeit. Jeder Kanton hat seine eigenen Trachten, wobei im allgemeinen zwischen Festtags-, Sonntags und Werktagstrachten unterschieden wird. Insgesamt gibt es in der Schweiz über 700 unterschiedliche Trachten. Wie sie auszusehen haben, ist heute streng geregelt – von der Rocksaumlänge bis zum passenden Schuhwerk. Das war nicht immer so, wie ein kleiner Blick in die wechselhafte Geschichte der Schweizer Trachten zeigt.

Ihren Ursprung haben die Schweizer Trachten im 18. Jahrhundert. Trachten wurden damals von der ländlichen Bevölkerung getragen, nicht nur vom Bauernstand. Man zeigte damit seine Herkunft, seine Identität und auch den Wohlstand. Die Trachtenmode war damals noch frei von Regeln. So kombinierten um 1840 Nidwaldnerinnen Elemente aus der französischen Mode wie ein Seidenmieder mit einheimischen Stoffen. Im Zuge der einsetzenden Industrialisierung verschwanden die Trachten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts fast vollständig aus dem Strassenbild.

«Gegen Modetorheiten à la Bubikopf»

Und erlebten dann eine Renaissance. Um die Trachten als kulturelles Erbe zu bewahren, wurde 1898 in Zürich ein erstes Trachtenfest veranstaltet. Parallel dazu begann das Schweizerische Landesmuseum, bäuerliche Trachten zu sammeln und auszustellen. Treibende Kraft war die Zürcher Modistin und Inhaberin eines Modegeschäfts, Julie Heierli (1859 – 1938), die aktiv Trachten sammelte und sichtete, und in den Jahren 1922 bis 1932 ihr fünfbändiges Hauptwerk «Die Volkstrachten der Schweiz» veröffentlichte, das bis heute als die umfassendste und historisch fundierteste Arbeit zum Thema gilt.

Am 6. Juni 1926 kam es in Luzern zur Gründung der «Schweizer Trachten- und Volkslieder-Vereinigung», die später in Schweizerische Trachtenvereinigung umbenannt wurde. Die neue Vereinigung wollte die Trachten erhalten und die Schweizerinnen ermuntern, sich für das sogenannte «Kleid der Heimat» stark zu machen. Mit zum Teil markigen Worten. Die Vertretung aus dem Baselland etwa regte an der Gründungsversammlung an, dass sich die neue Vereinigung «gegen Modetorheiten à la Bubikopf» und gegen «jede künstlerische Überfremdung, besonders auch auf dem Gebiete von Musik und Gesang» stelle, wie der Historiker Michael van Orsouw in einem Blog des Nationalmuseums mit dem Titel «Bubikopf oder Trachtenhut» aufgezeigt hat. Die neue Vereinigung machte Nägel mit Köpfen. Ernst Laur-Bösch (1896 – 1966), Präsident der Trachtenvereinigung, engagierte in den 1930-er-Jahren Textildesigner, um die heute bekannten Schweizer Trachten entwerfen zu lassen. Das Trachtenwesen erlebte einen grossen Aufschwung, in den 1930-er-Jahren wurden viele Trachtengruppe gegründet. Und gerade in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Tracht eine neue Bedeutung. Im Zug der geistigen Landesverteidigung wurde sie zum patriotischen Sinnbild umgedeutet – «zu einem Bestandteil der Schweizer DNA», wie es van Orsouw ausdrückt. Mit entsprechendem Liedgut. «Ich bin froh, dass ich diese Lieder nie singen musste», meint Dora Schütz. Die Strengelbacherin gehört der Trachtengruppe Oftringen seit 46 Jahren an und hat im Hinblick auf den Jubiläumsabend mit zwei langjährigen Vereinskolleginnen das Archiv durchforstet. «Schweizer Wache» heisst etwa eines der «neuen Vaterlandslieder». «Ein Volk ist aufgestanden, ein heimlich starkes Heer. Noch ist die Wucht vorhanden, die Gegnermacht zu schanden mit Spaten, Spruch und Speer», lautet die erste Strophe.

Starkes Wachstum unter Hanni Bracher

Damit nach Oftringen, wo die Gründung der Trachtengruppe am 21. Februar 1937 erfolgte. «Die Gründerinnen waren praktisch allesamt Bauersfrauen», weiss Dora Schütz. Die Gründung erfolgte mit einem finanziellen Zustupf aus Aarburg, wo die Trachtengruppe Aarburg und Umgebung «wegen Zwistigkeiten aufgelöst worden war». An der ersten Hauptversammlung vom 13. März 1937 konnte die Aufnahme in den schweizerischen und aargauischen Verband bekannt gegeben werden, am Kinderfest von 1937 marschierte bereits eine Delegation des neuen Vereins mit. Die Kriegsjahre waren für den jungen Verein dann alles andere als einfach – der Besuch der Proben schlecht. Nach 1945 konnte sich die Gruppe festigen, sie zählte bald 20 Mitglieder, welche sangen und tanzten.

Mit Hanni Bracher, der bekannten Jodlerin, Dirigentin und Komponistin, die die Trachtengruppe Oftringen in der Zeit von 1967 bis 1992 dirigierte, erlebte die Gruppe ihren grössten Aufschwung. «Auf rund 50 Mitglieder», wie Dora Schütz schätzt. Unter Hanni Bracher veränderte sich auch das Liedgut wesentlich, brachte sie doch den Jodelgesang in die Trachtengruppe, was bis heute so geblieben ist.

Corona hat dem Verein zu schaffen gemacht

Zurück in die Gegenwart. Unter dem Präsidium von Franziska Wüest hat die Trachtengruppe wieder Fahrt aufgenommen. Bis der Lockdown verkündet wurde. «Ich musste an der Hauptprobe am Vorabend verkünden, dass wir am kommenden Tag unseren Trachtenabend nicht durchführen können», erinnert sich Franziska Wüest. Der nächste Trachtenabend sollte erst zwei Jahre später wieder stattfinden können. Einige Mitglieder verliessen in dieser Zeit den Verein, altersbedingte Abgänge konnten kaum mehr ersetzt werden, obwohl viele Anstrengungen unternommen wurden, jüngere Mitglieder zu gewinnen. «Corona hat vieles verändert», stellt auch Dora Schütz fest und schmunzelt. «Wir haben immerhin gelernt, wie wir uns besser schützen können», meint sie, in der Pause würde seither immer ein kleiner Schluck Appenzeller eingenommen …

«Nun freuen wir uns aufs Jubiläum», meint Franziska Wüest. Ein Jubiläum, bei dem die Trachtengruppe mit einem ganz besonderen Programm aufwarten kann. Die Tanzgruppe unter der Leitung von Lisebeth Wälchli und Bruno Loosli wird traditionsreiche Trachtentänze präsentieren, der Chor unter der Leitung von Regula Zimmerli mit einem wunderbaren Liedprogramm aufwarten. Begleitet wird die Trachtengruppe wie üblich von der Oberbaselbieter Ländlerkapelle, die zu späterer Stunde auch zum Tanz aufspielen wird. Zudem gibt es auch eine Einlage eines Alphorn-Duos. Als «Special Guest» tritt mit «Volks-Rocker» Willy Tell ein bekannter Name aus der Schweizer Showszene in Oftringen auf. Das ehemalige «ChueLee»-Mitglied wird ein eigens für die Trachtengruppe komponiertes Lied mit dem Titel «Heimat» gemeinsam mit Chor singen. Als Grande Finale wird Willy Tell mit Chor und Tanzgruppe gemeinsam auftreten.

88 Jahre Trachtengruppe Oftringen

Samstag, 22. Februar

in der Mehrzweckhalle Oftringen

Türöffnung 18 Uhr

Programm ab 20 Uhr

Eintritt: 15 Franken, bis 12 Jahre 6 Franken

Bild: zvg

Bild: zvg

Bild: zvg / Remo Buess

Postkarte Schweizer Trachten aus dem Jahr 1939. – Bild: ETH-Bibliothek Zürich / Bildarchiv

Schnappschuss vom Eidgenössischen Trachtenfest 1974 in Zürich. – Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Schnappschuss vom Eidgenössischen Trachtenfest 1978 in Luzern. – Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Pony reiten, eine Dartscheibe basteln – oder doch lieber Zopftiere backen?

Zofingen Der Ferienspass in der Freizeitanlage Spittelhof bot viel Abwechslung

In der Spittelhof-Küche versammelte sich eine Schar kleiner Bäckerinnen und Bäcker. Bevor es jedoch losging mit dem Vergnügen, Zopftiere herzustellen, mussten noch wichtige Fragen über das Fallschirmspringen geklärt werden. Danach lauschten die Kleinen aufmerksam den Erklärungen, auf was es beim Kneten, Formen und Dekorieren der Tiere ankommt. Igel, Maus und Schildkröte standen hoch im Kurs. Eifrig waren die BäckerInnen bei der Sache, manchmal wurde der erste Entwurf dann doch wieder verworfen.

Dabei sparten die Kinder nicht mit Anerkennung für die anderen, sondern fragten durchaus mal beim Gspändli nach: «Was ist das?» so ein Junge, als eines der Tiere der «Nachbarin» den Weg auf das Backblech fand. «Das ist eine Schnecke», kam als stolze Antwort. «Ja, aber dann musst noch einen Kopf draufkleben.»

Als Augen dienten Rosinen, als Ohren Mandeln; Eigelb und Hagelzucker gaben den letzten Schliff, bevor die Kunstwerke in den Ofen wanderten. Im zweiten Teil des Kurses wurden Pizzaschnecken hergestellt.

Breit gefächertes Angebot

Ponyreiten in Uerkheim, eine Dartscheibe basteln, Taschenlampen mit Fimo verzieren – oder Klettern für die Sportlichen. Im Spittelhof wurden zahlreiche Kurse für die Sportferien angeboten. Der Grossteil war ausgebucht und hätte durchaus noch einmal durchgeführt werden können. «Die Eltern hätten ihren Kindern gerne mehrere Kurse gebucht, aber viele waren sehr schnell ausgebucht», so Seraina Combertaldi, die die Freizeitanlage leitet. «Es ist sehr schön zu sehen, wie gut die Angebote ankommen.»

Ab Mitte März sind die Daten für April bis Juni online – nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern dürfen gespannt sein, was es für Kurse geben wird. Aktuell können Kinder ab dem ersten Schuljahr in der Holzwerkstatt und im Töpferkeller ihre Kreativität ausleben.

Bild: Regina Lüthi

Bild: Spittelhof

Bild: Spittelhof

Bild: Spittelhof

Bild: Regina Lüthi

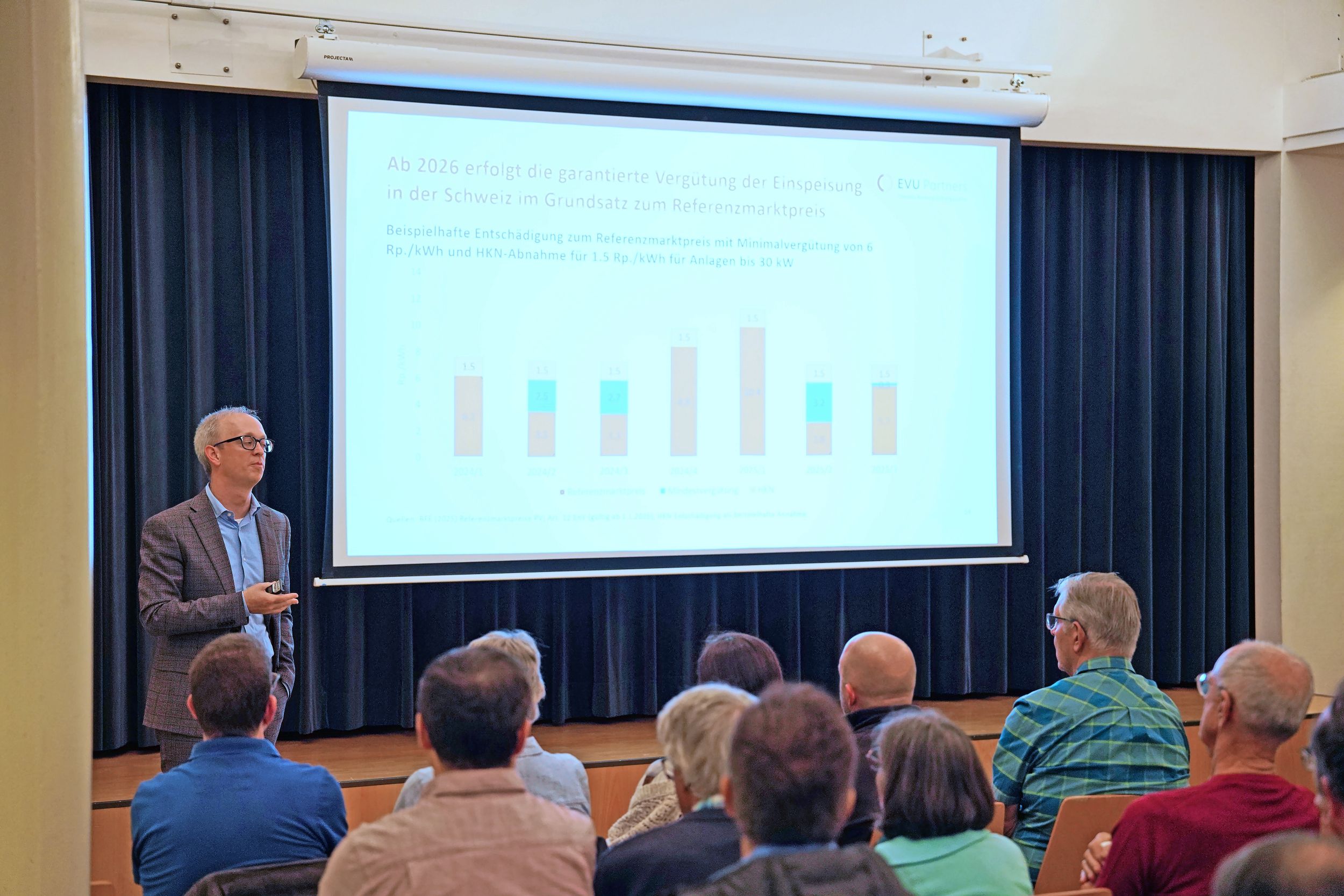

Starker Jahresgewinn und solide Bilanz

Oftringen Clientis Sparkasse Oftringen mit Rekordergebnis

Ein zufriedener Daniel Studer, Bankleiter der Clientis Sparkasse Oftringen, sprach am Mediengespräch diese Woche von einem «soliden Jahresergebnis», als er seine Zahlen für das Jahr 2024 präsentierte. Dass er nicht mit Rekordzahlen prahlt, gehört zur DNA der ältesten Bank im Kanton Aargau. Man ist bescheiden. Und doch hat seine Bank im vergangenen Jahr mit 3,8 Millionen Franken (+17.1% gegenüber 2023) den höchsten Geschäftserfolg ihrer Geschichte geschrieben. Der ausgewiesene Jahresgewinn von 975’000 Franken entspricht einer Steigerung gegenüber Vorjahr von 8.7%. Das erfreuliche Ergebnis ermöglichte es der Bank zudem, ihr Eigenkapital um 5.27% zu erhöhen, dank gezielter Zuweisung an die Reserven. «Dadurch konnten wir unsere Substanz weiter nachhaltig stärken», erklärte Daniel Studer. Freuen können sich auch die Genossenschafter. Sie sollen ebenfalls profitieren. So beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, eine um 2% erhöhte Dividende von 38% auf dem Genossenschaftskapital auszuschütten.

Zum starken Ergebnis beigetragen haben sowohl das Zinsengeschäft wie auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. So konnten die Ausleihungen an Kunden um 2.52% oder 12.3 Millionen Franken auf 499 Millionen Franken erhöht werden. «Das Ende der Credit Suisse und die damit ausgelösten Marktverschiebungen aber auch die sinkenden Zinsen im Immobilienmarkt haben unser Resultat sicherlich begünstigt», ist Daniel Studer überzeugt. Trotz dynamischem Markt blieb sich die Bank am Strassenkreuz der Schweiz aber selbst treu: «Auch wir bekamen in den letzten Monaten verschiedene grössere Kreditanfragen auf den Tisch», erklärt Sandra Lüscher, Mitglied des Verwaltungsrates. «Doch wir machen nur, was wir verstehen. Wir finanzieren eher mittlere und kleine Objekte. Und dies in unserer Region». Einziger Wermutstropfen: Die Entwicklung der Kundengelder konnte mit dem Wachstum der Ausleihungen nicht ganz mithalten. Sie stiegen lediglich um ein gutes halbes Prozent.

Trotz den positiven Zahlen war auch das Geschäftsjahr 2024 nicht ohne Herausforderungen. Allem voran der überraschende Todesfall des langjährigen Verwaltungsratspräsidenten Urs Suter im Mai 2024 forderte Verwaltungsrat und Geschäftsleitung auf allen Ebenen. Suter hatte die Bank seit 2000 als Verwaltungsrat und zwei Jahre später als Veraltungsratspräsident massgeblich geprägt. Sandra Lüscher, seit 13 Jahren Mitglied des Verwaltungsrates, wurden sodann die Präsidiumsfunktionen übertragen und wird nun an der Generalversammlung vom 1. März als neue Präsidentin vorgeschlagen. Sie sei ein «Kind der Sparkasse», wie sie selber stolz erklärt, und verweist auf ihre Karriere, welche sie als Lernende in dieser Bank begonnen hatte. Die Verjüngung des Verwaltungsrates hatte bereits Urs Suter in die Wege geleitet. Die im Sommer 2024 in die Frühpension entlassene Jsabelle Wilhelm – sie war über 26 Jahre innerhalb der Bank tätig, davon 16 Jahre lang Mitglied der Bankleitung – soll den ehemaligen Bankleiter und heutigen Verwaltungsrat Ueli Baumann ersetzen. Er gehörte acht Jahre dem Gremium an. Ebenfalls seinen Rücktritt angekündigt hat der langjährige Vizepräsident Gerrit Bos. Darum schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung zusätzlich Sandra Schmid, Treuhandexpertin aus Wolfwil, sowie Rudolf Studer, selbständiger Rechtsanwalt aus Oftringen, zur Wahl in das Führungsgremium der Clientis Sparkasse Oftringen vor.

Fertig umgebaut ist inzwischen auch das Bankgebäude. Die Mitarbeitenden profitieren ab sofort von zusätzlichen Räumlichkeiten, einem besseren Raumklima und einer nachhaltigen Heizung mittels Grundwasserwärmepumpe. Zudem wurde die Anzahl Parkplätze erhöht.

Aktiver Baumeister mit Konfliktpotenzial

Rothrist/Vordemwald Der Biber fördert die Biodiversität

Abgenagte Baumstümpfe à discretion. Kreuz und quer über den Bach liegende Baumstämme. Ein Damm, der das Wasser vor der Strassenquerung staut. Ein eingestürztes Bachufer, das den Bachlauf wesentlich verbreitert hat. Im Naturschutzgebiet Weihergut an der Gemeindegrenze von Vordemwald und Murgenthal hat die Biberfamilie ganze Arbeit geleistet. «Der Biber hat mit seiner Arbeit, die hier nun wirklich niemanden stört, die Landschaft wesentlich umgestaltet und renaturiert», hält Adrian Wullschleger, Vorstandsmitglied des Naturschutzvereins Vordemwald fest. War der Westerbach früher ein kanalisierter, rund eineinhalb Meter breiter Bachlauf, so hat der Biber den Bach stellenweise auf rund sechs Meter verbreitert.

«Wo der Biber Wasser staut, schafft er Abschnitte mit unterschiedlichen Fliessgeschwindigkeiten», weiss der Vordemwalder Biologe Stefan Suter, das fördere die Biodiversität. Prachtlibellen etwa würden am Westerbach dank dem Biber gute Bedingungen vorfinden. «Sie bevorzugen gehölzfreie Bereiche langsam fliessender Gewässer, in denen sich ihre Larven entwickeln können», führt Suter weiter aus. Ebenfalls profitieren können gewisse Pflanzenarten, insbesondere Riedpflanzen, die langsam fliessende Gewässerabschnitte benötigen, um Boden fassen zu können.

Bild: Thomas Fürst

Einst ausgerottet, später wieder angesiedelt

Heute leben 4842 Biber in der Schweiz, davon 556 im Kanton Aargau. Das hat die Biberbestandeserhebung von 2022 ergeben. Das war zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch ganz anders. Damals war der Biber in der Schweiz komplett ausgestorben. Ausgerottet. Die bessere Gesellschaft trug gerne Biberfilzhüte, das Salicylsäure enthaltende Sekret Bibergeil galt als Aphrodisiakum und wurde mit Gold aufgewogen. Zudem lieferte ein erwachsenes Tier 20 bis 30 Kilogramm Fleisch.

Zwischen 1956 und 1977 wurden in der Schweiz insgesamt 141 Biber wieder angesiedelt, seit 1962 ist die Tierart geschützt. Die Biberpopulation wuchs in den ersten Jahrzehnten nach der Wiederansiedlung eher langsam. Bei der ersten Biberbestandserhebung von 1978 wurden 111 Tiere gezählt, 1993 454, bei der dritten Zählung 2008 waren es schon 1602. In den folgenden 14 Jahren bis zur vierten und vorläufig letzten Biberbestandserhebung von 2022 hat sich der Biberbestand nochmals verdreifacht.

Erhebliches Konfliktpotenzial

Die grösste Dichte an Bibern findet sich hierzulande entlang der Aare, doch auch die Besiedlung kleiner und sehr kleiner Bäche hat sich fortgesetzt. Gerade in kleinen Bächen bauen Biber vermehrt auch Dämme. 2008 fanden die Kartierenden und Wildhüter erst 185 Biberdämme in der ganzen Schweiz, 2022 waren es 1316. Hier kommt es zunehmend zu Konflikten in der Landwirtschaftszone. Das Problem besteht vor allem darin, dass unter Bibereinfluss stehende Flächen nicht mehr nach den gängigen landwirtschaftlichen Methoden bewirtschaftet werden können. Mit Folgen für den Bewirtschafter: Nach aktuellem Recht droht zuerst die Kürzung von Kulturbeiträgen und bei andauernder Auflassung der Wegfall wirtschaftlicher Nutzflächen. Damit verbunden eine Reduktion der Flächenbeiträge, betriebliche Konsequenzen sowie Konflikte mit dem ökologischen Leistungsausweis. «In der Summe sind dies für die Bewirtschafter kaum akzeptierbare Konsequenzen», wird im Fazit aus der Bestandeserhebung festgehalten, Instrumente zur Abgeltung solcher Flächen gelte es zu entwickeln.

Szenenwechsel. Im Gebiet Weiherdäntsch, entlang der Hauptstrasse Strengelbach – Vordemwald, hat sich ebenfalls ein Biber angesiedelt. «Er ist seit letztem Herbst dort, jetzt gestaltet er im Geissbach seinen Lebensraum», weiss Adrian Wullschleger. Der Nager hat einen Damm errichtet – das Wasser ist auch schon übers Bachbett hinausgeschwappt. Weil sich Häuser in der Nähe befinden, gilt es, die Entwicklung genau im Auge zu behalten. Es könne aber festgehalten werden, dass der Biber Siedlungsgebiet nach wie vor meide, betont Wullschleger.

Mensch setzt Grenzen, Biber überwindet sie

Ein letzter Szenenwechsel. Der Weg führt in den Wald, zum Wiedervernässungsgebiet im Rothrister Langholz. Dort wurde ein Waldgebiet über viele Jahre durch ein dichtes Grabensystem entwässert. 2010 setzte der Kanton Aargau ein Naturwaldreservat-Projekt um, mit dem Ziel, das Gebiet für die standorttypischen wechselfeuchten bis nassen Waldgesellschaften und die darauf angewiesenen seltenen Tier- und Pflanzenarten zurückzugewinnen. Dazu hat man die alten Gräben verschlossen und neue Dämme erstellt.

Auch der Biber hat am Gebiet seinen Gefallen gefunden. «Er ist 2018 wahrscheinlich vom Gfillmoosweiher ins Langholz gekommen», sagt Adrian Wullschleger, nachdem er diesem mit Grabungen im Damm kurzzeitig den «Stöpsel» gezogen hatte. Auch im Langholz hat er nachhaltig gewirkt, Bäume gefällt, sogar Wege untergraben. Der Kanton als Waldeigentümer hat auf die Entwicklungen reagiert. Aus Sicherheitsgründen wurden neue Waldstrassen angelegt, die vom Biber untergrabenen nicht nur stillgelegt, sondern mit einem neuen Damm sogar unter Wasser gesetzt. «Um dem Biber weiteren Lebensraum zu schaffen», wie Adrian Wullschleger ausführt. Kleines Detail am Rande: Als der Kanton die Bauarbeiten für den neuen Damm wegen Dauerregen unterbrechen musste, hat der versierte Baumeister Biber am neuen Damm munter weitergebaut… Seit der Fertigstellung des Damms ist rund ein halbes Jahr vergangen. Der Biber hat seine Wirkungskreise bereits weiter ausgedehnt und ist jetzt auch rund 50 Meter unterhalb des Damms anzutreffen. Dort hat er eine weitere Wasserfläche geschaffen, indem er ein Abflussrohr verstopft hat. Man darf gespannt sein, was der Nager im Langholz noch schaffen wird.

Bild: Adrian Wullschleger

Besonders gut sichtbar ist momentan, dass der Biber die grossen Weisstannen geschält hat. «Sie werden in etwa zwei Jahren absterben», weiss Adrian Wullschleger. Damit schafft der Biber Licht und Platz für andere Baumarten wie Weiden und Erlen, die von Natur aus an vernässten Stellen wachsen. Und gleichzeitig «Biberfutter» sind. Auch die absterbenden Tannen erfüllen ihren Zweck im Kreislauf der Natur. Sie werden zu Totholz. Totholz wiederum ist Lebensgrundlage tausender Arten von Tieren, Pflanzen, Pilzen, Moosen und Flechten und begünstigt zum Beispiel Käfer. Käfer wiederum begünstigen Spechte. Auf einen kurzen Nenner gebracht: Baumeister Biber fördert die Biodiversität nachhaltig. Und sorgt trotzdem für ein gewisses Konfliktpotenzial.

Bild: Thomas Fürst

Biber an der Aare bei Belp. – Bild: Adrian Wullschleger

Im Weihergut hat der Biber die Landschaft stark umgestaltet. – Bild: Thomas Fürst

Biber fressen im Winter hauptsächlich Rinde und Knospen von Bäumen. Die abgenagten Äste werden für den Bau von Dämmen verwendet. – Bild: Thomas Fürst

Der Biberbau im Wiedervernässungsgebiet im Langholz. – Bild: Thomas Fürst

Biber an der Aare bei Belp. – Bild: Adrian Wullschleger

Im Langholz wurde eine zusätzliche Fläche unter Wasser gesetzt. Die alten Informationstafeln und die Wegsperrungen stehen nun im Wasser. – Bild: Thomas Fürst

Siedelt sich der Biber wie hier am Geissbach in der Nähe des Siedlungsraums an, wird die Situation herausfordernd. – Bild: Thomas Fürst

Hausfrauenalltag im Guntenrain

Zofingen Die 72. Folge der beliebten Mühlethaler Geschichten

Die folgende Erzählung stammt aus den 1950-er-Jahren, als Trudi und ihre 1946 geborene Schwester Myrtha noch zur Schule gingen, während ihre älteren Brüder Ernst, Edwin, Ueli und Gottlieb bereits in der Lehre oder im Studium waren. Daneben hatten ihre Eltern wechselnde Pflegekinder und ab und zu noch einen Gast mehr am Mittagstisch. Und das kam so, wie Trudi Venditti erzählt:

«Damals kam die Säuglingsschwester alle paar Wochen mit dem Velo zu den jungen Müttern nach Hause, um sie bei der Pflege ihres Kleinkindes zu beraten und das Baby auf gesundes Gedeihen zu überwachen. Bei Arbeitsbeginn besuchte sie als erstes die Zofinger Haushalte und fuhr dann gegen Mittag ins Mühlethal. Mit unserer Mutter war jeweils vereinbart, dass sie dann gleich zu uns zum Zmittag kommen solle, obwohl sie bei uns seit Jahren keinen Einsatz mehr hatte. Für unsere Mutter bedeutete dies, dass sie nicht nur für sich und Vater, sondern auch noch für die sechs Kinder, die Pflegekinder sowie für die Säuglingsschwester etwas auf den Tisch bringen musste. An so einem Tag war das meist Wähe.

Süsse und salzige Wähen

Schon frühmorgens stellte sich die Mutter dazu in die Küche, um den Teig vorzubereiten. Danach wurde ein Wähenblech ums andere mit Füllung belegt und nacheinander in den Ofen geschoben. Zuerst die süssen Wähen, die man kalt essen konnte und kurz vor dem Mittag noch die währschaften Wähen, die warm auf den Tisch kamen. Insgesamt etwa vier Bleche. Auf diese Weise wurden die Äpfel und Zwetschgen verwertet, die vom eigenen Garten stammten und vorher mit viel Aufwand sterilisiert und abgefüllt wurden. Ordentlich in Reih und Glied lagerten die Gläser dann im Vorratskeller und warteten auf ihren Einsatz. Die salzige Wähenvariante bestand meist aus Spinat, ab und zu gab’s auch eine Zwiebel-Käse-Wähe.

Nach dem Mittagessen verabschiedete sich die Säuglingsschwester, fuhr mit ihrem Velo weiter nach Hinterwil, Uerkheim, Bottenwil und von da zurück nach Zofingen. Ein heute unvorstellbarer sportlicher Einsatz nebst ihrer beruflichen Tätigkeit den ganzen Tag über.

Der Nachmittag war für unsere Mutter nicht weniger anstrengend, denn nun kam die übrige Hausarbeit an die Reihe, und schon bald war wieder Küchendienst angesagt, um der hungrigen Familie etwas Günstiges und doch Nahrhaftes auftischen zu können, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Kohl, beides natürlich auch aus eigenem Anbau.»

Mühlethal im Museum Oftringen

Die an den Vortragsabenden «Mühlethal Einst und Heute» in November 2023 und 2024 im Kirchgemeindehaus Mühlethal gezeigten Filme und Präsentationen sind ab sofort im Museum Oftringen zu sehen. Das Museumskafi im Erdgeschoss des «Alten Löwen» an der Dorfstrasse 27 in Oftringen ist ab dem 2. März jeweils an jedem zweiten Sonntag von 15 bis 17 Uhr offen. Der Eintritt ist gratis. Infos auf www.museum-oftringen.ch.

Langjähriger Fahrchef und Fähnrich haben demissioniert

Aarburg 146. Generalversammlung der Aarburger Pontoniere

Präsident Reto Müller konnte 46 Pontoniere begrüssen, welche der Einladung zur 146. GV gefolgt waren, darunter zahlreiche Ehrenmitglieder. Der Jahresbericht liess das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Die sportlichen Erfolge, das Wasserfest sowie die einzigartige Fernfahrt von Brügge nach Amsterdam blieben in bester Erinnerung.

Die Rechnungsablage wurde durch die Revisoren verdankt und von der Versammlung genehmigt, nun konnte auch das neue Budget angegangen werden, das von Kassier Tobias Wälti präsentiert wurde. Auch dieses fand Anklang und wurde ebenfalls verabschiedet.

Zwei Rücktritte

Im Wahljahr bedankte sich der Tagespräsident Beat Bolliger bei Vereinsmitgliedern und Vorstand für die tolle Arbeit, welche in unzähligen Stunden geleistet wurde, ehe er zu den Wahlen überging. Leider mussten zwei Rücktritte entgegen genommen werden. Martin Buchmüller hatte das Amt des Fahrchefs inne, welches er von 2013 bis heute mit viel Engagement ausübte. Die vielen Erfolge, welche die Sektion sowie die Fahrer erreichten, waren nur dank dem unermüdlichen Einsatz von Martin Buchmüller möglich. Ganze 22 Jahre begleitete Bernhard Wullschleger als Fähnrich den Verein mit der Fahne. Stolz präsentierte er das Banner bei diversen Anlässen und Wettkämpfen, immer mit viel Freude und sehr würdevoll. Unter stehendem Applaus wurde beiden für die vielen Jahre im Dienste des Vereins gedankt.

Alle anderen Vorstandsmitglieder stellten sich zur Wiederwahl und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurden für die frei gewordenen Posten als Fahrchef Michel Roos und als würdiger Fähnrich David Schulthess.

Neu in den Verein aufgenommen wurde Jungfahrer Nils Bühler und mit Daniel Haueter auch ein Neumitglied, welches bereits viel Erfahrung auf der Aare hat.

Eidgenössisches als Saisonhöhepunkt

Im Ausblick auf die Saison 2025 stehen sicher die vielen Wettkämpfe, speziell das Eidgenössische Pontonierwettfahren in Schmerikon im Vordergrund. Die sportlichen Erfolge werden dieses Jahr intensiv im Fokus der Aarburger Pontonier liegen, da keine anderen Anlässe geplant sind.

Bei einer reichhaltigen Auswahl aus der asiatischen Küche sowie dem durch Altbäckermeister Hans Kündig gespendetem Dessert lies man die Generalversammlung der Aarburger Pontoniere ausklingen.

Bild: zvg

«Im Wald habe ich meine Passion gefunden»

Zofingen Förster Daniel Gautschi wird pensioniert

«Im Moment kommt es mir noch ein wenig komisch vor», sagt Daniel Gautschi. Sein gesamtes Berufsleben, insgesamt 46 Jahre, war der Förster und stellvertretende Betriebsleiter des Forstbetriebs Region Zofingen im und für den Wald tätig. Als verantwortlichen Förster für den Betriebsteil Ost wird man Gautschi bald nicht mehr in den Zofinger, Strengelbacher und Vordemwalder Wäldern antreffen. Der 63-Jährige hat sich entschieden, Ende Januar in den vorzeitigen Ruhestand zu treten. «Der Wald wird aber im Mittelpunkt meines Lebens bleiben», betont er. Als Kursleiter beim nationalen Verband «WaldSchweiz» hat sich Gautschi für die forstliche Aus- und Weiterbildung einer ganzen Generation von Branchenkolleginnen und -kollegen eingesetzt. Im Kurswesen wird er weiterhin tätig bleiben. Eine weitere Leidenschaft von Daniel Gautschi sind die Holzhauerei-Wettkämpfe. Dort war er während mehr als vier Jahrzehnten auf höchstem Wettkampf-Niveau tätig und konnte als Mitglied des «Swiss Teams» bei kantonalen, nationalen und internationalen Wettkämpfen zahlreiche Titel und Medaillen gewinnen. Neu wird Gautschi die Funktion als Teamchef der Schweizerischen Holzhauerei-Nationalmannschaft übernehmen.

Im Wald die Passion gefunden

Der im Wynental aufgewachsene Gautschi absolvierte seine dreijährige Forstwart-Lehre beim Forstbetrieb in Oberkulm. Der Weg in den Wald sei nicht zwingend vorgezeichnet gewesen, sagt Gautschi im Rückblick, handwerkliche Berufe wie Mechaniker oder Metallbauschlosser habe er damals auch erkundet. «Das wären durchaus valable Alternativen gewesen – heute kann ich sagen, dass ich meine Passion im Wald gefunden habe», betont er. Sein weiterer Berufsweg führte den Forstwart für sechs Jahre zum Forstbetrieb Gränichen, anschliessend absolvierte er die Förster-Ausbildung am Bildungszentrum Wald in Lyss. Nach Gesellenjahren bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Birmenstorf und bei WaldSchweiz, dem Verband der Waldeigentümer in Solothurn, fand Daniel Gautschi 1991 seine Lebensstelle in Zofingen. Zuerst als Förster beim damaligen Forstbetrieb der Ortsbürgergemeinde Zofingen, seit dem 1. Januar 2000 als stellvertretender Betriebsleiter und Revierförster beim Forstbetrieb Region Zofingen.

Zusammen mit seinem Team hat Gautschi in den vergangenen Jahrzehnten sowohl die regionalen Wälder der Ortsbürgergemeinde Zofingen als auch die Entwicklung des Gemeindeverbands stark geprägt. Und in dieser Zeit viele Veränderungen in der Bewirtschaftung des Waldes miterlebt und mitgetragen.

Von der Motorsäge zum Vollernter

«In den vergangenen 46 Jahren hat sich in der Waldbearbeitung einiges verändert», hält Daniel Gautschi im Rückblick fest. Kam früher bei der Holzerei ausschliesslich die Motorsäge zum Einsatz, so wird heute als Unterstützung mit dem Vollernter gearbeitet. «Alles andere wäre nicht wirtschaftlich», hält der Zofinger Betriebsförster fest. Die Kehrseite: Der Einsatz der zwischen 24 und 30 Tonnen schweren Maschinen ist zwar effizient, bringt aber auch Probleme mit sich. «Bezüglich Bodenschutz – Stichwort Verdichtung der Böden – sind wir von der Einsatzplanung her vermehrt gefordert», betont er. Idealerweise würden Eingriffe mit den schweren Maschinen in der kalten Jahreszeit erfolgen, insbesondere wenn die Böden gefroren seien. «Doch das ist in den vergangenen Wintern nur noch selten passiert», sagt Gautschi.

Klimawandel verändert den Wald

Womit eine nächste Problematik angesprochen ist. «Ja, der Klimawandel hat dem Wald bestimmt zugesetzt», bestätigt der erfahrene Förster, insbesondere die Fichten leiden unter den höheren Temperaturen und den häufigeren Phasen von Trockenheit und könnten längerfristig aus den Wäldern im Mittelland verschwinden. Er sei zwar kein Prophet, doch der Wald werde sich in Zukunft bestimmt verändern. «Tendenziell wird der Laubholzanteil in unseren Wäldern von momentan rund 23 Prozent ansteigen, im Gegenzug wird der Nadelholzanteil sinken», meint Gautschi.

Auch die Buche – nach der Fichte der zweithäufigste Baum in Schweizer Wäldern – ist unter Druck. «Bei der Buche bin ich etwas optimistischer», führt Gautschi weiter aus. Gemäss einer Studie der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft können sich Bäume im Lauf ihres Lebens nicht nur an gewisse neue Bedingungen anpassen, sondern diese «Erinnerung» an eine veränderte Umwelt sogar an die nächste Generation weitergeben. Dies nährt die Hoffnung, dass sich die neuen Generationen von einheimischen Baumarten in gewissem Mass auf den Klimawandel einstellen und so besser mit einem trockeneren und wärmeren Klima umgehen können.

Bild: zvg

Schweizer Holzproduktion ist wichtig

Schweizer Holz ist gefragt. Das dürfe man ruhig so sagen, meint Gautschi, «momentan nutzen wir im Mittelland den vollen Hiebsatz aus». Einer der Nachfragetreiber – gerade auch im Forstbetrieb Region Zofingen – sei der beispiellose Energiehunger. Die Nachfrage nach Holzschnitzeln sei innerhalb von zwanzig Jahren von 0 auf 23´710 Kubikmeter Holzschnitzel angewachsen, sagt der scheidende Förster. Überhaupt gelte es zu bemerken, dass die Holzbranche in der Schweiz ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sei. Basierend auf Angaben von WaldSchweiz aus dem Jahr 2022 zählt die gesamte Holzbranche rund 100´000 Arbeitsstellen – davon werden allein in der Forstwirtschaft 6200 und in der Rohholzverarbeitung weitere 7500 Personen beschäftigt. Auch wenn man in der Schweiz ab und an die Tendenz habe, Produkte günstiger im Ausland einkaufen zu wollen. «Gerade unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit finde ich es wichtig, dass wo immer möglich auf Schweizer Holz zurückgegriffen wird», betont Gautschi. Er sage das nicht aus dem Bauch heraus, denn er habe in mehreren Ländern Europas – unter anderem in Deutschland und in Russland – Einblicke in die Waldbewirtschaftung erhalten. «Wir müssen uns in der Schweiz in Sachen Nachhaltigkeit bestimmt nicht verstecken», stellt er fest.

Zur einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung gehörten auch die Naturvorranggebiete. «Zu Beginn war diesbezüglich eher skeptisch», gibt Gautschi unumwunden zu, aber heute sehe er das aus einer anderen Optik. «Gerade von der Biodiversität her ist es wichtig, dass es im Wald auch Gebiete gibt, in denen die natürlichen Prozesse ungestört ablaufen können», betont er.

Mit allen Beteiligten ein gutes Einvernehmen gepflegt

Der Wald sei über die vergangenen Jahre hinweg zu einem vielfältigen Konstrukt geworden, das durch die vermehrte Freizeitnutzung teilweise auch Konfliktpotential biete. Für ihn als Förster habe es gegolten, möglichst allen Ansprüchen der Waldnutzer gerecht zu werden. «Spaziergänger, Jogger, Hundehalter, Biker, Spielgruppen, Jäger, Naturschützer, Forstbetrieb – Ansprüche und Interessen an und im Wald sind gewachsen», stellt Daniel Gautschi fest. Er würde von sich behaupten, dass er mit allen Beteiligten ein gutes Einvernehmen gepflegt habe.

«Mit seinem Wissen, seiner Erfahrung und seiner tatkräftigen Leidenschaft für die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes wird uns Daniel Gautschi fehlen», hält Matthias Kläy, der Leiter des Forstbetriebs Region Zofingen fest. Der Forstbetrieb wird sich organisatorisch neu aufstellen, das Leitungsteam um Matthias Kläy und Peter Gruber wird durch den künftigen Forstwart-Vorarbeiter Adrian Gobetti ergänzt und durch das ganze Team unterstützt.

Bild: Carol Fuchs

«Schule trifft Wirtschaft» – Mehr als 400 junge Menschen kamen in den Gemeindesaal

Rothrist Zum zweiten Mal wurde die Berufsmesse vom Gewerbeverein organisiert

Der Gewerbeverein Rothrist organisierte zum zweiten Mal die Berufsschau für Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen, sowie für 9.-Klässler, die noch keine Anschlusslösung haben. Insgesamt 28 Firmen präsentierten sich ansprechend und in einem attraktiven Rahmen, um über die verschiedenen Berufsfelder zu informieren. Neu in diesem Jahr war ausserdem die Jugendfachstelle PEGA vertreten und die Berufsberatung ask! Aarau, um die jungen Menschen zu beraten und zu unterstützen.

Die 400 angemeldeten Rothrister Schülerinnen und Schüler zeigten sich den Ausstellern gegenüber aufgestellt, interessiert und vor allem auch sehr kommunikativ. Auch wenn sie Aufgaben von ihren Lehrpersonen erhalten hatten, bewiesen sie Eigeninitiative und viele hatten bereits konkrete Vorstellungen, was sie in Zukunft machen wollen. «Ich möchte Hebamme werden», so eine Schülerin. «Dafür muss ich erst eine Ausbildung im Gesundheitswesen machen.»

Gesundheitswesen sehr beliebt

Das Gesundheitswesen mit den verschiedenen Berufen erfreute sich allgemein im Gemeindesaal grosser Beliebtheit, vor allem bei den weiblichen Besuchern. Die Männlichen hingegen waren sehr interessiert an handwerklichen Berufen, KV-Ausbildungen oder «etwas mit Computern». Malerbetriebe freuten sich ebenfalls über viele BesucherInnen.

Die Vorgaben für die jungen Menschen waren nicht nur die reine Einholung von den Informationen über die jeweiligen Berufe, sondern vor allem auch die Bemühungen um eine oder mehrere Schnupperlehren.

Am späteren Nachmittag stand die Berufsmesse allen Interessierten offen, die sich umfassend informieren und Kontakte knüpfen wollten.

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

«Dreamland» – Eintauchen in die Welt der Träume

Oftringen Das Perry Center verwandelte sich in eine Traumlandschaft für Gross und Klein

Das Perry Center verwandelte sich am vergangenen Donnerstag in eine Traumlandschaft für Gross und Klein. Verspielte Dekorationselemente, eine gemütliche Leseecke oder ein Virtual Reality-Erlebnis laden ein in die Welt der Träume. Am «Traumgreifer» können hunderte Preise erspielt werden und beim grossen Wettbewerb gibt es als Hauptpreis ein Microlino im Wert von 25’000 Franken zu gewinnen.

Rosa Wolken, bunte Regenbögen und gemütliche Sitzgelegenheiten: die Roadshow «Dreamland» zaubert noch bis zum 4. Februar ein verträumtes Wunderland ins Perry Center. Auf die Besucherinnen und Besucher warten zahlreiche Highlights.

Traumhafte Preise zu gewinnen

Beim bunten «Retro-Traumgreifer» können mit etwas Geschick hunderte Sofortpreise geangelt werden, wie zum Beispiel die neuen POM-BÄR Crizzlies oder Gutscheine für die nächste Shoppingtour. Grosse Träume werden beim Traumbaum erfüllt: unter allen TeilnehmerInnen wird ein Microlino, fünf Micro E-Scooter oder Eintritte in den Europa-Park und Rulantica verlost. Mitmachen lohnt sich!

Magische Welten zum Erleben

Dank einem VR-Modul werden Träume Realität: Erlebe die Welt der Dinosaurier durch deine Augen oder schwimme mit Delfinen durch die Gewässer. Für alle BuchliebhaberInnen steht eine gemütliche Leseecke zur Verfügung. Und für die Kleinen gibt es eine Kinderecke mit mini Microlinos und einem passenden Parcours.

Am vergangenen Freitag fand ein Eröffnungsanlass statt. Zu Gast war Marina Andresen, die einen Vortrag über Motivation, Träume und deren Verwirklichung hielt. Im Anschluss trat Elena Loerli auf. Die Seifenblasen-Künstlerin verzauberte mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Können vor allem die kleinen Besucher.

Bild: Regina Lüthi

Regina Luethi

Bild: Regina Luethi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Eröffnungsevents zur Roadshow «Dreamland» im Perry Center Oftringen. – Bild: Regina Lüthi

Auf spielerischem Weg Pflanzen und Tiere kennenlernen

Rothrist Auf biofotoquiz.ch ist neu ein Modul «Pilze» aufgeschaltet

Klick. Die ersten vier Bilder erscheinen auf dem Bildschirm. Grünfink? Häkchen setzen und prüfen. Richtig. Und schon geht´s weiter. Buntspecht? Haussperling? Kohlmeise? Hand aufs Herz. Wissen Sie, wie die Vögel heissen, die sich bei den momentan kalten Temperaturen rund ums Futterbrett scharen? Oder welche Pflanzen in Feld und Wald wachsen? «Ich vermute, dass immer weniger Kinder, Jugendliche und Erwachsene einen Haussperling von einem Buchfinken oder eine Wegwarte von einer Witwenblume unterscheiden können», meint Beat Rüegger. Die Gründe sieht der pensionierte Sekundarlehrer, Reiseleiter und Co-Präsident des Rothrister Naturschutzvereins im fehlenden Zugang zur Natur sowie in mangelnden Lernpartnern, die beim Aufbau von Artenkenntnissen helfen könnten.

Hier setzte Rüegger 2006 zusammen mit Partnern an. Biofotoquiz.ch ist eine umfangreiche Bilderdatenbank, die aktuell rund 35´000 Bilder von mehr als 3000 Arten beinhaltet. Die kostenlose Plattform ermöglicht auf spielerische Art das Kennenlernen von Pflanzen und Tieren anhand von Bildern. Sie umfasst momentan unter anderem einen Lernmodus mit drei Schwierigkeitsstufen, vier verschiedene Quizformen mit Rangliste sowie ein Extra-Quiz mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad. Sie kann aber ebenso gut als Ergänzung bei Kursen oder zum Schulunterricht eingesetzt werden. Bei letzterem hat sie auch ihren Ursprung.

Im Schulzimmer geboren

Ihren Anfang nahm die Raterei vor etwa zwanzig Jahren nämlich im Schulzimmer. «Damals stellte ein Sekundarlehrer-Kollege im Geografieunterricht Bilder von Städten und Bergen auf eine Plattform und machte daraus ein Quiz für seine Schüler», erinnert sich Rüegger. Rüegger fand die Idee so gut, dass er sie gleich übernahm. Zuerst für den Biologieunterricht, später für die Allgemeinheit. In enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Informatikverantwortlichen der Schule Rothrist, Hans Egg, konzipierte Rüegger biofotoquiz.ch als öffentliche Plattform. Zu Beginn mit ein paar Serien zu Pflanzen und Vögeln. «Als begeisterte Botanikerin konnte meine Frau Florence die Pflanzenfotos beisteuern», führt Beat Rüegger aus, die Vogelfotos steuerte der ausgewiesene Vogelkenner selber bei.

Bild: Florence Rüegger

Die Realisierung der öffentlichen Plattform wurde durch einen Startbeitrag des Bundes ermöglicht. Hans Egg wurde 2005 auf das Projekt «Goodpr@ctice» aufmerksam, mit dem das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie das E-Learning fördern wollte. Das Projekt von Florence und Beat Rüegger sowie Hans Egg überzeugte und wurde mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Anschliessend wandten sich die drei Rothrister ans Naturama Aargau, welches nicht nur das Patronat für das Quiz übernahm, sondern mit Thomas Flory und Stefan Grichting auch personelle Unterstützung für das Projekt zur Verfügung stellte.

Bild: Beat Rüegger

Neues Pilzmodul aufgeschaltet

In der Folge fanden sich weitere namhafte Organisationen und Institutionen, welche den Auf- und Ausbau der Plattform ermöglichten: Neben dem Naturama waren dies insbesondere der Alpiq-Ökofonds, Pro Natura Schweiz, das Bundesamt für Umwelt, BirdLife Schweiz und Aargau, das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, die Schweizerische Vogelwarte Sempach oder Jagd Schweiz. Mit der Gebrüder Hallwyler AG und der Rivella AG zeichneten auch zwei Rothrister Firmen als Sponsoren. Dank dem breit abgestützten Sponsoring konnte die Plattform stark erweitert werden. Aus den wenigen hundert Fotos, die Rüeggers Schüler vor fast zwanzig Jahren im Klassenzimmer bearbeiten konnten, ist heute eine ansehnliche Datenbank mit rund 35´000 Fotos geworden. Gut die Hälfte davon stammt von Florence und Beat Rüegger. Die Standardmodule haben ebenfalls Zuwachs erhalten. Neben den beiden ursprünglichen Modulen Pflanzen und Vögel kann man sein Wissen heute auch bei weiteren Standardmodulen testen: Amphibien & Reptilien, Heuschrecken, Schmetterlinge, Säugetiere, Libellen, Fische. Dazu kommen vier sogenannte Partnermodule, die in Zusammenarbeit mit Partnern wie Agroscope, Pro Natura, der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft oder Verlagen entwickelt wurden.

Den vorläufig letzten Zuwachs erhielt das Biofotoquiz vergangene Woche. «In Zusammenarbeit mit einem der besten Pilzexperten im Kanton Aargau, Benno Zimmermann, und seinem Team haben wir nach dreijähriger Vorarbeit ein Pilzmodul aufschalten können», verrät Beat Rüegger. 817 Bilder von 196 Pilzarten umfasst das Modul momentan, viele weitere sollen dazukommen. «Das Biofotoquiz ist eben eine permanente Baustelle», sagt Rüegger und lacht. 2000 Bilder von Pilzen sollen es dereinst werden, auf denen Mönchskopf, Orangebecherling, Samtfussrübling, Totentrompete, Schopftintling & Co. bestimmt werden können. Angaben, ob ein Pilz essbar, geniessbar oder giftig ist, fehlen. Das sei mit Absicht so gemacht, hält Rüegger fest. «Unser Quiz ersetzt in keiner Art und Weise eine Pilzkontrolle», betont er.

Bild: Benno Zimmermann.

Eine Erfolgsgeschichte

Parallel zum grösser gewordenen Inhaltsangebot der Plattform haben sich auch die Besucherzahlen und Seitenaufrufe von biofotoquiz.ch entwickelt. Wurden zu Beginn – die offizielle Aufschaltung der Webseite erfolgte im September 2007 – rund 500 bis 600 Serien pro Monat gelöst, so waren es im vergangenen Jahr mehr als 70´000 Serien pro Monat. Tendenz weiterhin stark steigend. «Das Quiz ist zum Selbstläufer geworden», sagt Rüegger, an der Natur interessierte Menschen und wahrscheinlich auch Schüler und Lehrer hätten sich ans Angebot gewöhnt. So könne er bei Exkursionen immer wieder feststellen, dass die Teilnehmer vorher am Bildschirm geübt hätten.

Mit Erfolg, wie eine Episode aus der Anfangszeit zeige. Etwa 2008 müsse es gewesen sein, als in allen möglichen Ranglisten nach einem Vornamen der Zusatz «3. Klasse Wolfwil» aufgetaucht sei. Nach einer Anfrage des Lehrers Christian Kühni habe er diese Klasse auf einer Vogelexkursion begleitet. «Ich habe gestaunt, wie viele Vögel die Jugendlichen auf Anhieb erkannt haben», sagt Rüegger und lacht. «Es brauchte mich als Fachmann damals kaum mehr».

Bild: Florence Rüegger

Liebenswerte Geschöpfe suchen einen Platz auf Lebenszeit

Rothrist Im Tierheim Arolfingen leben schwer zu vermittelnde Tiere

Übermütig tobt «Dino» über den Platz. Die Begrüssung fällt dementsprechend stürmisch aus. Der zweijährige Cane Corso Rüde hält sich eher für einen Schosshund, als für einen gestandenen Vierbeiner, in dem sehr viel Kraft steckt. Im Tierheim Arolfingen ist er abgegeben worden, weil sich die Besitzer vorher nicht ausreichend informiert haben. Der Grundgehorsam ist vorhanden – aber er braucht erfahrene Halter, die viel Zeit und Geduld investieren. «Dino» ist leider kein Einzelfall. Immer wieder landen Hunde im Tierheim, weil die Halter überfordert sind. Für solche Tiere ist es schwer, ein neues Zuhause zu finden.

Ähnlich verhält es sich mit «Atiler», einem zweijährigen Siberian Husky. Ein Siberian Husky sieht fantastisch aus, ist aber absolut kein Hund für Anfänger. Sie gelten als schwer erziehbar und dickköpfig. Jetzt lebt er in Arolfingen, weil die Familie nicht mehr zurechtkam. Auch für ihn wird es schwer, eine neue Familie zu finden. Denn die Ansprüche müssen hoch sein, damit die Bedürfnisse von «Atiler» erfüllt werden können.

Manchmal sind es aber auch Schicksalsschläge, die die Abgabe im Tierheim notwendig machen. «Shira», eine achtjährige Schäferhündin, leidet unter der aktuellen Situation. Den Verlust vom geliebten Platz und die Gegebenheiten in einem Tierheim setzen der Hündin sehr zu. Dabei ist die «alte» Dame sehr agil, lebhaft und freundlich.

Geduld und viel Liebe ist gefragt

Bei den Katzen sieht es keinesfalls besser aus. Ängstliche oder ältere Katzen haben kaum eine Chance auf einen liebevollen Platz. Oder Schmusetiger, die auf spezielles Futter und Medikamente angewiesen sind. «Nayla» wurde trotz Aufklärung innerhalb kürzester Zeit nach der Vermittlung wieder zurückgebracht. Der ältere Herr «Bert» ist sehr zurückhaltend. Der rote Kater ist mit seinen zehn Jahren schwer vermittelbar. «Liv» und «Saphira», zwei zauberhafte Mädchen, kamen von einem Bauernhof nach Arolfingen. Sie kennen Menschen überhaupt nicht und bräuchten einen Platz mit extrem viel Liebe und Geduld.

Für die hier vorgestellten Tiere wird es sehr schwer, einen Platz auf Lebenszeit zu finden. Doch gerade sie sind es, die so sehr darauf angewiesen sind.

Kontakt

Tierschutz Arolfingen

Bonigerweg 33

4852 Rothrist

Telefon: 062 794 22 00

Mail: info@tierheim.ch

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Der Stadtrat muss das Jugendfest streichen

Aarburg Der Stadtrat präsentiert die Konsequenzen des budgetlosen Zustands

Die Stadt Aarburg ist seit dem 1. Januar ohne Budget. Entsprechend muss sich die Stadtverwaltung aktuell auf die notwendigsten Ausgaben beschränken. Ihr seien in vielen Bereichen die Hände gebunden, «braucht doch das Gemeinwesen für sein operatives Handeln einen finanzpolitisch geklärten Rahmen – ein Budget», hält der Stadtrat in der Mitteilung fest. Neue Verpflichtungen dürfen ebenfalls nicht eingegangen werden, bestehende gesetzliche und vertragliche Pflichten allerdings muss die Verwaltung einhalten. Darunter fallen beispielsweise sicherheitsrelevante Arbeiten im baulichen Unterhalt, die Strassenreinigung oder auch Dienstleistungen wie materielle und immaterielle Hilfe, Mandatsführung im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz, Alimentenhilfe oder Betreuungsgutscheine.

So geht es nach der Abstimmung weiter

Der Abstimmungstermin über das Budget 2025, gegen das die FDP-Ortspartei das Referendum erfolgreich ergriffen hat, ist auf den 30. März angesetzt. «Was danach geschieht, ist offen», schreibt der Stadtrat. Der budgetlose Zustand dauere so lange, bis entweder das Budget von der Stimmbevölkerung in der Urnenabstimmung angenommen oder bei der Ablehnung ein neues Budget definitiv festgesetzt wird.

Heisst: Sagen die Stimmberechtigten an der Urne Ja zum Budget, wie es der Stadtrat an der Gemeindeversammlung vorgeschlagen hat, tritt dieses – nach Ablauf der Beschwerdefrist – in Kraft. Ab dann können die geplanten Ausgaben wieder getätigt werden. Lehnen die Stimmberechtigten das Budget an der Urne aber ab, muss der Stadtrat ein neues Budget erstellen. Dieses muss dann erneut der Einwohnergemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden. «Damit könnte der budgetlose Zustand bis in die Sommermonate andauern», schreibt der Stadtrat. Fällt auch das neue Budget durch, wird der Aargauer Regierungsrat ein Budget und einen Steuerfuss vorgeben.

«Aus diesem Grund hat der Stadtrat bereits im Dezember 2024 eine interne Weisung zur Vorgehensweise ohne genehmigtes Budget zuhanden der Stadtverwaltung erlassen», heisst es in der Mitteilung. In dieser führt die Exekutive sämtliche Massnahmen in sämtlichen Abteilungen auf.

Abteilung Zentrale Dienste (Ressort 1)

In diesem Bereich werden beispielsweise Stadtratsbesuche bei hohen runden Geburtstagen mit Briefen ersetzt, die Stadtbibliothek darf keine neuen Medien anschaffen, die Seniorenausfahrt, der Neuzuzügeranlass, der Tag der offenen Türe im Rathaus sowie das Jugendfest finden nicht statt. Für all diese sistierten Anlässe werde ein neues Datum kommuniziert, sobald ein rechtskräftiges Budget vorliege, so der Stadtrat. Bereits klar ist allerdings, dass das Jugendfest nicht 2025 stattfinden wird, wie Stadtpräsident Hans- Ulrich Schär (parteilos) auf Anfrage des ZT sagt. «Die Vorbereitungszeit für die Schule wäre zu knapp. Denn das Fest müsste ja spätestens im September stattfinden», führt er aus. Dass jetzt vor allem Kinder und Jugendliche unter diesem budgetlosen Zustand leiden müssen, bedauert er besonders. Die anderen Anlässe sollen womöglich noch in diesem Jahr nachgeholt werden.

Abteilung Personaldienste (Ressort 1)

Die Personalreise wird gestrichen, ebenso neue finanzielle Beteiligungen an Aus- und Weiterbildungen. Die Wiederbesetzung vakanter Stellen ist aber zugelassen, damit die Verwaltungsführung gewährleistet ist. Dauernde oder befristete Stellenaufstockungen hingegen werden aufgeschoben. Lohnerhöhungen und Lohnanpassungen erfolgen erst, wenn das Budget rechtskräftig ist.

Abteilung Bau Planung Umwelt (Ressort 3)

Neue Projekte dürfen nicht begonnen und Aufträge dürfen keine neuen abgeschlossen werden. Im Bereich des baulichen Unterhalts werden nur vertragsgebundene, unumgängliche oder sicherheitesrelevante Arbeiten ausgeführt. Verschiedene Kanalsanierungsprojekte werden aktuell noch geprüft. Ebenso prüft der Stadtrat die rechtlichen Rahmenbedingungen und möglichen Handlungsspielräume bezüglich Ausbau der Oltnerstrasse. Allerdings ist die Zustandserfassung der Brücke auf der Höhe dringend erforderlich. Diese soll im Rahmen des Ausbaus der Oltnerstrasse saniert werden.

Abteilung Infrastruktur (Ressort 4)

Der Unterhalt der öffentlichen Anlagen erfolgt in reduziertem Umfang und «beschränkt sich auf die unumgänglichen und sicherheitsrelevanten Arbeiten», wie der Stadtrat festhält. Die Strassenreinigung und Schneräumung finden statt, ebenso der Umzug der Stadtverwaltung. Weiter wird die Badi wie geplant am 10. Mai öffnen. Hingegen verzögert sich die Beschaffung des Mannschaftstransporters für die Feuerwehr, des Werkhof-Fahrzeugs sowie des Werkhof-Elektrotransporters.

Abteilung Soziale Dienste (Ressort 5)

Die Fachstellen Sozialarbeit, Kind Jugend Integration und Fachunterstützung erbringen weiterhin ihre Dienstleistungen. Das Seniorenprojekt «Zäme guet ässe» und die Bedarfserhebung «Frühe Deutschförderung» werden verschoben. Die Angebote «Chlichindertreff» und «Saturday for you» finden vorläufig nicht statt.

Schule Aarburg (Ressort 2)

Der Auftrag zum Konzept «Schulraumentwicklung Stadt Aarburg» ist sisiert. Begonnene Projektarbeiten werden aber weitergeführt. Schulreisen und Exkursionen können stattfinden, wenn sie kostenneutral sind für die Stadt. Etliche Anlässe wie auch Schulreisen müssen aber verschoben werden.

Der Stadtrat geht davon aus, dass die Situation administrativ «schwer abschätzbare Mehraufwände» mit sich bringt. «Projekte, geplante Vorhaben und laufende Ausgaben, welche nicht ausgeführt wurden, müssen in den nächsten Monaten und Jahren nachgeholt werden», so der Stadtrat. «Bei verschiedenen gemeindeeigenen Liegenschaften schreitet der Zerfall der bestehenden Bauten weiter voran.»

Weiter ist die Ausgabenkompetenz der Stadtratsmitglieder sowie der Abteilungsleitenden vorübergehend aufgehoben. Alleinige Verantwortliche sind aktuell der Stadtpräsident sowie der Abteilungsleiter Finanzen.

Ein Gegenvorschlag ist nicht möglich

Aktuell kursiert die Idee, dass an der Urnenabstimmung den Stimmberechtigten nicht nur die Ablehnung oder die Genehmigung des Budgets vorgelegt wird, sondern auch ein Gegenvorschlag, der die Wünsche des Referendumskomitees berücksichtigt. So soll der Prozess beschleunigt werden. Doch das funktioniert nicht. «Wir müssen auch an der Urne darüber abstimmen, was an der Gemeindeversammlung behandelt wurde», erklärt Hans-Ulrich Schär. «Wir müssen uns an das geltende Recht halten.»

Das bestätigt Silvia Senn, Leiterin des Rechtsdiensts der Gemeindeabteilung des Kantons Aargau. Auf Anfrage schreibt sie: «Die Vorlage an die Stimmberechtigten hat dem damaligen Entscheid der Einwohnergemeindeversammlung zu entsprechen. Das Aargauer Recht kennt kein konstruktives Referendum.» Es wäre deshalb rechtlich nicht zulässig, dass im Rahmen der Referendumsvorlage ein Vorschlag vonseiten des Referendumskomitees als Alternative zur Auswahl gestellt würde.