Weitherum der einzige Nähmaschinen-Mechaniker

Zofingen/Rothrist Werner Rüegger übt einen ziemlich exklusiven Beruf aus

Es ist ein unscheinbarer Altbau an der Bernstrasse in Rothrist, in dem sich die Reparaturwerkstatt der Zofinger Bernina Rüegger Nähmaschinen & Nähcenter GmbH befindet. Auf das Klingeln öffnet Werner Rüegger die Tür, das Handy am Ohr. Eine Kundin erkundigt sich, wann sie ihre Nähmaschine wieder abholen kann. Mit Blick auf die rund fünfzig defekten Nähmaschinen, welche im Eingangsbereich in Reih und Glied aufgereiht sind, kann man erahnen, dass das eventuell noch etwas dauern könnte. Das Geschäft des in Rothrist aufgewachsenen, heute in Triengen wohnhaften Rüegger brummt offensichtlich. Das hat einen guten Grund. «In der näheren Region bin ich mit grosser Wahrscheinlichkeit der einzige aktive Nähmaschinen-Mechaniker», sagt Rüegger. Und eigentlich ist er das auch in der weiteren Umgebung. Die nächsten Servicecenter befinden sich nämlich in Baden, Burgdorf oder Solothurn.

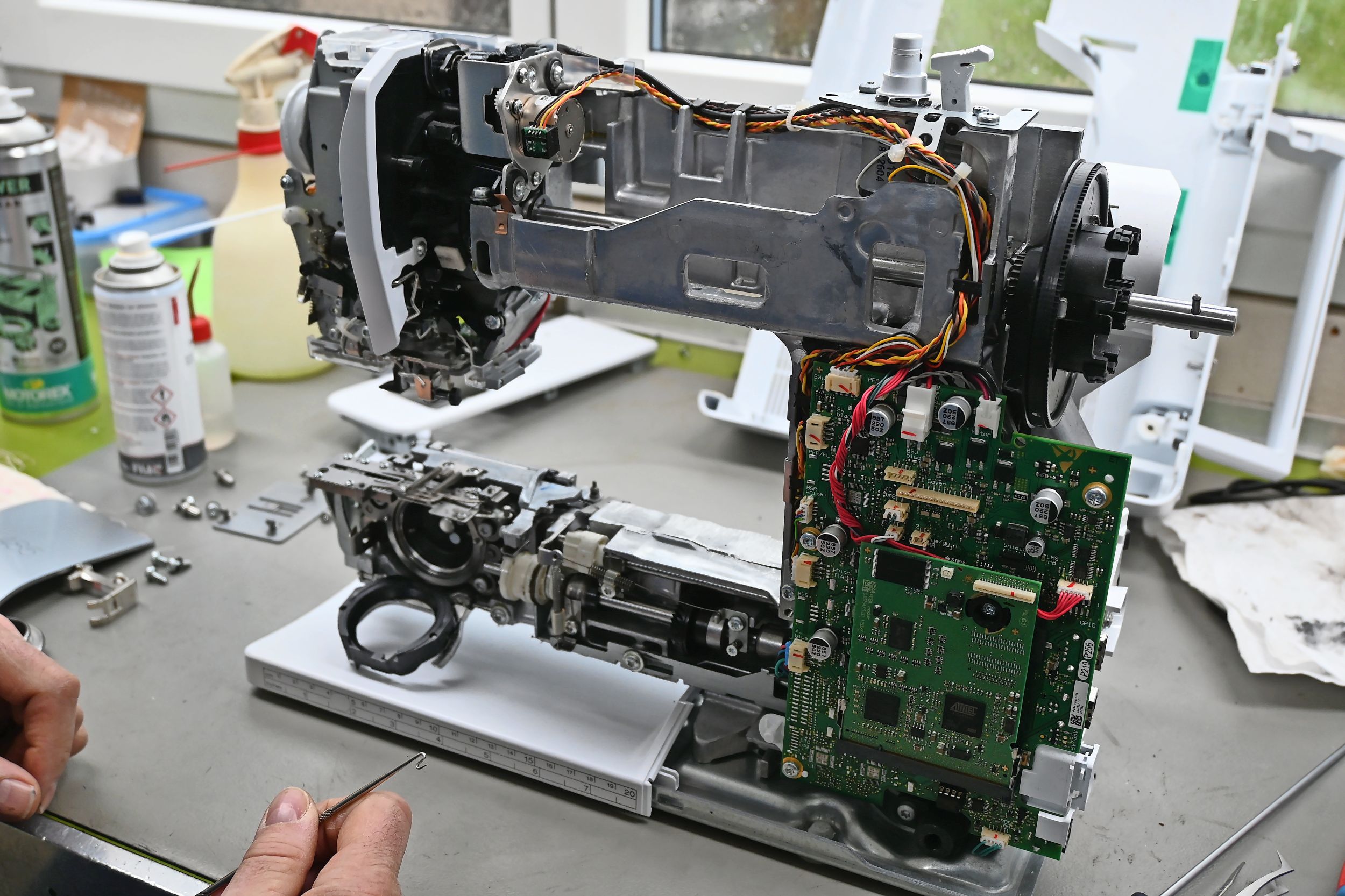

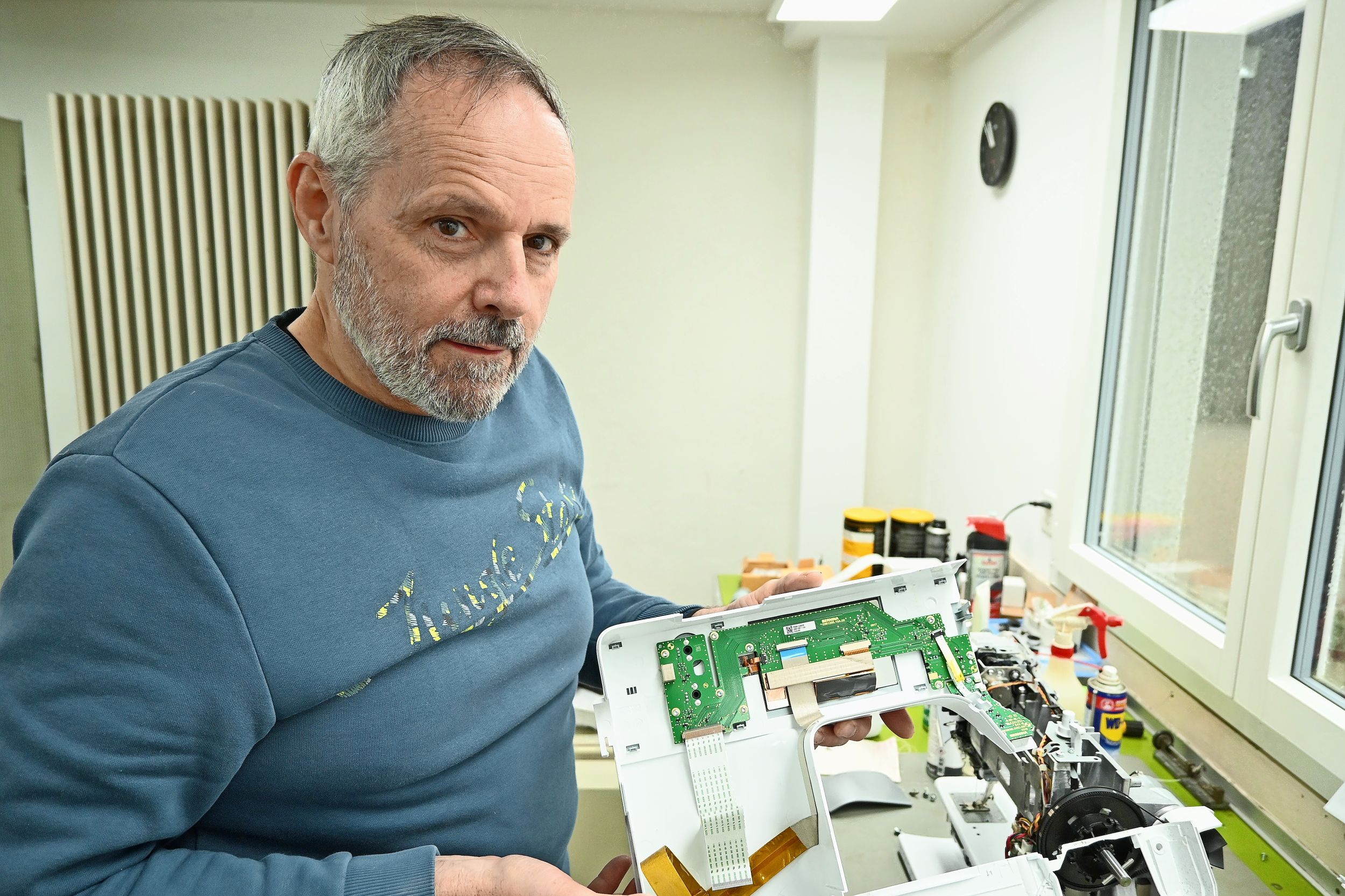

Jedes Werkzeug an seinem Platz

Und schon geht es weiter in den hinteren Teil des Hauses, in dem sich die frisch renovierte Reparaturwerkstatt befindet. Zwei penibel sauber gehaltene, helle Arbeitsplätze, in Griffweite liegen Schraubenzieher an Schraubenzieher, Reinigungsmittel, Fett- und Schmiersprays. Im Rücken der beiden Arbeitsplätze ein ebenso klar geordnetes Ersatzteillager: Hier Nadelstangen, da Gummifüsse, dort Greifer. In weiteren Schubladen finden sich Drehknöpfe, Zahnstangengabeln, Antriebsriemen, Nähfüsse, Kupplungsschlitten oder elektronische Ersatzteile. Nicht weit weg davon Waschanlage und Polierscheibe. Soviel zur Theorie, jetzt geht es an die Praxis. Werner Rüegger holt eine moderne Bernina 485, die er reparieren muss. Ergreift fast ohne hinzuschauen einen Schraubenzieher nach dem andern und löst Schraube um Schraube und entfernt dann die vordere Verschalung der Maschine. Dreht diese um und reisst die hintere Verschalung mit einem energischen Ruck von der Maschine. Ein schrecklicher Ton für die Ohren – wenn da nur nichts kaputt gegangen ist … Rüegger schmunzelt und schaut zu seinem sichtlich erschockenen Gast. «Diese Maschinen muss man so öffnen», sagt er, «aber man muss sich auch getrauen». Dann geht es in Windeseile weiter. Drei abgebrochene Nadeln entfernt Rüegger als erstes aus der Maschine. Ein weiterer Blick ins Innere und schon ist klar: Die Fadenschnitteinheit ist verbogen und muss ebenfalls ausgewechselt werden.

Bild: Thomas Fürst

«Genau, was ich erwartet habe», sagt der Nähmaschinen-Mechaniker, der mittlerweile bereits dreissig Jahre Erfahrung im Metier aufweist. Er könne viele Fehler schon über sein Gehör lokalisieren. Auch nach dreissig Jahren ist Rüegger von seinem Beruf nach wie vor begeistert. «Eine moderne Nähmaschine ist ein absolutes Hightech-Gerät», schwärmt er, und seine Arbeit sei äusserst abwechslungsreich. «Ich repariere von der Tretmaschine bis hin zur hochmodernen Näh-, Quilt- und Strickmaschine jedes Gerät von jeder Marke», betont er, wobei er natürlich jene von Bernina am besten kennt. Er findet es schlichtweg verrückt, dass er auch nach dreissig Jahren immer wieder Defekte entdeckt, die für ihn neu sind. Zudem ist er auch viel unterwegs – mit der Werkstatt in seinem Auto. Er sorgt dafür, dass rund 800 Nähmaschinen in Schulen gut im Schuss sind und bleiben.

Ein Beruf, für den es keine Ausbildung gibt

Jugendliche, die nach einer Lehrstelle als Nähmaschinen-Mechaniker suchen, werden in der Schweiz nicht fündig. Es gibt keine spezifische Ausbildung für diesen Beruf. «Für Personen, welche sich speziell für die Wartung und Reparatur von Nähmaschinen interessieren, empfiehlt es sich, eine technische Grundausbildung zu absolvieren und sich anschliessend durch praktische Erfahrung und spezialisierte Weiterbildungen auf Nähmaschinen festzulegen», weiss Rüegger.

Werner Rüegger ist diesen Weg ebenfalls gegangen. Nach der Schulzeit hat er in der damaligen Grapha Maschinenfabrik (heute Müller Martini) eine Ausbildung zum Maschinenmechaniker absolviert. Anschliessend schloss Rüegger eine Zweitausbildung als Kaufmann ab. 1993 trat er in das Geschäft seines Vaters Werner ein, 1994 übernahm er es in dritter Generation. «Der Start war herausfordernd», blickt er zurück, «denn damals sind die Verkäufe von Nähmaschinen nach etlichen guten Jahren ziemlich eingebrochen».

Von Zweirädern zu Nähmaschinen

Gegründet wurde das Geschäft von Werner Rüeggers Grossvater Werner (geboren 1898) am heutigen Standort der Reparaturwerkstatt an der Bernstrasse in Rothrist. «Das dürfte etwa um 1930 herum geschehen sein», schätzt Rüegger. Zu Beginn spielten Nähmaschinen überhaupt keine Rolle. Denn Werners Grossvater war im Zweiradgeschäft tätig, verkaufte und reparierte als ausgebildeter Mechaniker Velos der Marken Mondia und später Tigra sowie Motorräder von Sachs. Bereits 1932 ergriff Rüegger die Gelegenheit, sein Geschäft zu diversifizieren. Damals hatte die Fritz Gegauf in Steckborn erstmals eine «Bernina» genannte Haushaltnähmaschine entwickelt und auf den Markt gebracht. Nun suchte die Firma in der ganzen Schweiz Händler, welche die Maschinen vertreiben und auch reparieren konnten. «Zahlreiche Zweiradfachgeschäfte wurden so auch zu Nähmaschinenhändlern», weiss Werner Rüegger, allerdings sei das Geschäft mit den Nähmaschinen längere Zeit eher unbedeutend geblieben. Auch Werners Vater Werner (geboren 1926), der das Geschäft in zweiter Generation ab den 1950-er-Jahren weiterführte, war lange Zeit zweigleisig unterwegs. Ende der 1970-er, anfangs der 1980-er-Jahre entschloss er sich, das ursprüngliche Geschäft mit Velos und Motorrädern vollständig einzustellen und sich auf das Geschäfts mit Nähmaschinen zu konzentrieren. Bereits in den 1960-er-Jahren hatte er in der Zofinger Altstadt das heute noch bestehende Geschäft an der Gerbergasse – im ehemaligen Lebensmittelgeschäft Soder – eröffnet. 2012 wurden die Ladenlokalitäten umgebaut und renoviert.

Techniktalente gesucht

Weil das Volumen in den letzten Jahren stark angestiegen ist, sucht Werner Rüegger für seine Reparaturwerkstatt ein Techniktalent, das ihn unterstützen könnte. «Idealerweise ein Mechaniker, der auch etwas von Elektronik versteht», sagt er. Und der allenfalls Interesse hätte, das Geschäft einst zu übernehmen. Denn nach drei Generationen Werner Rüegger steht in der Familie kein Nachfolger bereit, der das Geschäft weiterführen will. Doch das ist momentan noch Zukunftsmusik. Werner Rüegger will «seine geliebten Maschinen» noch etliche Jahre in Schuss halten.

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Wintertage bei Familie Fretz im Guntenrain

Zofingen Die 71. Folge der beliebten Mühlethaler Geschichten

Über Familie Fretz, die am Guntenrain wohnte, ist in den Mühlethaler Geschichten schon mehrmals berichtet worden, nach den Erinnerungen von Ueli Fretz (1936-2023). Heute erzählt Uelis Schwester Trudi Venditti-Fretz, nach Myrtha (*1946) die zweitjüngste von sechs Geschwistern, aus der kalten Jahreszeit: «In den Wintermonaten war die Stube der einzige Raum im Haus, der geheizt war. Der Kachelofen verströmte eine wohlige Wärme. Diese nutzten wir auch, um Chriesistein_Säckli zu wärmen. Als wir dann in den oberen Stock zu Bett gingen, nahmen meine Schwester und ich je ein Säckli mit und konnten uns so noch etwas warmhalten, bis wir eingeschlafen waren.

Doch die Wärme kam nicht automatisch ins Haus, die mussten wir uns selbst beschaffen. Mit dem Vater gingen wir regelmässig in den Wald, um Holz zu sammeln. Die feinen Ästchen, die am Boden lagen, wurden mit einer Schnur zu Bürdeli gebunden, die dann als Anfeuerholz dienten. Grössere Stücke musste der Vater zuerst in handliche Scheite zerhacken. Das Holz wurde in einem Schopf neben dem Haus gelagert, nachdem es vorher der Hauswand entlang zum Trocknen ausgelegt wurde. Auch die Tannzapfen, die wir sackweise heimtrugen, lagen ausgebreitet auf den Gartenplatten daneben. Mit einem Korb holte man das Holz dann ins Haus. Die erste Tätigkeit am Morgen während der kalten Jahreszeit war immer gleich, den Ofen einzuheizen und tagsüber dafür zu sorgen, dass das Feuer nicht ausging.

Lismete und Apfelschnitze

Nicht einmal am Feierabend liess unsere Mutter die Hände ruhen. Ich erinnere mich noch gut, wie sie unermüdlich Socken strickte für unseren Vater. Wenn wir nach einem arbeitsreichen Tag abends noch alle in der Stube sassen, nahm unsere Mutter gleich die «Lismete» zur Hand. Zwischendurch unterbrach sie ihre Arbeit, nahm zwei/drei Äpfel aus der Schüssel auf dem Stubentisch und machte Schnitze daraus, die wir dann genüsslich verspeisten. Fernsehen gab es damals noch nicht, und das Radio wurde nur gelegentlich eingeschaltet.

Das erste Mal Hosen getragen

Doch der Winter brachte noch andere Herausforderungen, besonders für uns Mädchen. Ich war etwa in der 4. Klasse, also 1953, als die Lehrerin sagte, dass wir am nächsten Schultag oberhalb vom Weiher im Sportunterricht Ski fahren gehen, und wir Mädchen müssten dazu lange Hosen tragen. Ich hatte aber überhaupt keine Hosen, weil es das bei unserer Mutter und uns Mädchen nicht gab und wir Sommer wie Winter nur Röcke oder Jupes trugen. Also nahm meine Mutter kurzerhand ein Paar lange Hosen von einem meiner älteren Brüder und sagte zu mir, ich solle diese anziehen, was mich verständlicherweise wenig begeisterte. Wenigstens überstand ich den Sportunterricht unbeschadet.»

Fotos gesucht

Besitzen Sie Fotos oder haben Erinnerungen an das Mühlethal von früher? Die Autoren Christian Roth, Ernst Roth und Bruno Graber sind für weitere Mühlethaler Geschichten und Bildervorträge daran interessiert. Bitte melden Sie sich bei der Redaktion unter Telefon 062 745 93 93 oder E-Mail: redaktion@wiggertaler.ch.

Nach 129 Jahren Geschichte kam nun das Ende

Zofingen Der Unteroffiziersverein hat sich aufgelöst

Der Verein, der seit einigen Jahren nicht mehr an Wettkämpfen teilnahm und auch praktisch keine aktiven Schützen mehr hatte, bestand fast ausschliesslich noch aus Veteranen, alle über 70 Jahre alt.

Die verschiedenen Pokale, Auszeichnungen und Wappenscheiben von diesen Wettkämpfen, wurden alle von René Strub und Res Kaderli fotografiert und zu einem einzigartigen Album zusammengetragen.

Die Veränderungen in der Armee, die neuen Formen der Dienstpflicht und vor allem die strikte Durchsetzung des Datenschutzes verhinderten immer mehr an Adressen von neu brevetierten Unteroffizieren zu gelangen. Dieses Problem bereitet nicht nur dem UOV Zofingen grosse Sorgen, denn ein Verein, der keinen Nachwuchs mehr hat, geht früher oder später unter. Ebenfalls haben sich die Freizeitaktivitäten der jungen Leute verändert, schiessen gehört nicht mehr zu den bevorzugten Aktivitäten. So lag das Durchschnittsalter, des noch 53 Mitglieder zählenden Vereins, um die 60 Jahre.

Zum 100-jährigen Jubiläum erschien noch eine ausführliche «Vereinschronik UOV Zofingen» von Oskar Eich. Der zum Jubiläum komponierte Marsch «100 Jahre UOV Zofingen» ist auf der CD Schweizermärsche Vol. 6 festgehalten.

Spontane Fahnenabgabe

Spontan haben die Veteranen, die sich jeden Dienstag immer noch zu einem Apéro treffen, eine Fahnenabgabe organisiert. Der Niklaus Thut-Brunnen ist in Zofingen sicher der beste Ort, um ein Erinnerungsfoto zu schiessen. Dem langjährigen Präsidenten André Pasquier wurde eine Stand-Uhr überreicht und anschliessend trafen sich die Teilnehmer noch zu einem Mittagessen in einem örtlichen Restaurant.

Was mit der Fahne, die zum 100-jährigen Jubiläum des UOV 1996 angeschafft wurde, geschehen soll, steht noch in den Sternen. Die beiden Vorgänger-Fahnen aus den Jahren 1903 und 1946 sind im Museum Zofingen, ob diese dazugelegt werden darf, das entscheiden Andere.

Der Glücksbringer musste sich neu erfinden

Aarburg Seit mehr als 30 Jahren ist Stefan Hochuli Kaminfeger aus Leidenschaft

Neues Jahr, neues Glück. Da darf natürlich der Kaminfeger nicht fehlen. Seit eh und je ist der «schwarze Mann» mehr als nur ein Handwerker, er gilt als Symbol für Glück und Zuversicht. «Das kann man auch heute noch so sagen», bestätigt der Aarburger Kaminfegermeister Stefan Hochuli, die meisten Menschen freuen sich, wenn sie einem Kaminfeger begegnen. Und es gebe immer wieder Situationen, in denen Leute einen Kaminfeger am Kleid berühren, um so das Glück abzuholen.

Es gibt verschiedene Versionen, wie die Kaminfeger zu ihrem Ruf als Glücksbringer gekommen sein sollen. Etwa jene, dass sie früher den Kunden an Neujahr die Abrechnung vorbeigebracht hätten – begleitet von Glückwünschen auf einer Karte. Überzeugender scheint eine andere Erklärung zu sein. «In Zeiten, als mit Holz gefeuert wurde und die Dächer noch mit Stroh gedeckt wurden, war die regelmässige Reinigung von Kaminen überlebenswichtig, um Brände und Rauchvergiftungen zu verhindern», erläutert der 54-jährige Kaminfegermeister. Der Aarburger Stadtbrand vom 3. Mai 1840, bei dem innerhalb von wenigen Stunden 33 Gebäude und die Stadtkirche zerstört wurde, ist nur eines von vielen schrecklichen Beispielen. Indem der Kaminfeger die entzündlichen teerartigen Ablagerungen – in übertragenem Sinn das Pech – aus den Kaminen entfernte, brachte er Glück, Schutz und Sicherheit in die Häuser. Weil die Kaminfeger mit ihrer Arbeit viele Feuersbrünste verhinderten, wurden sie durch die Obrigkeit in gewissem Sinn geadelt. Als einzigen Handwerkern war es ihnen nämlich gestattet, einen schwarzen Zylinderhut zu tragen. «Wobei der Zylinderhut heute nicht mehr bei der Arbeit, allenfalls noch bei einem besonderen Anlass zum Einsatz kommt», wie Stefan Hochuli schmunzelnd betont. Was bis heute geblieben ist: Kaminfeger verhüten Brände, helfen Energie sparen und schützen die Umwelt, indem sie in der Schweiz jährlich rund 500´000 Tonnen CO2-Ausstoss einsparen.

In zweiter Generation

Zu seinem Beruf ist Hochuli durch seinen Vater Gustav gekommen, der am 1. Juli 1969 in Bad Schinznach zum Kaminfegermeister gewählt wurde und im April 1976 nach Aarburg wechselte. «Ich wusste schon ganz früh, dass ich den Beruf des Vaters ergreifen werde», sagt Stefan Hochuli. Schon als «Schulbueb» sei er häufig mit dem Vater unterwegs gewesen. Er erinnert sich insbesondere an seine «Einsätze» bei der Ofenreinigung in der Rivella, wo er jeweils die Steine aus dem Ofen herausgeholt habe. «Weil ein Erwachsener den Einstieg in den Ofen durch das enge Eingangsloch nur mit Mühe geschafft hätte».

2002 übernahm Stefan Hochuli das Geschäft seines Vaters in zweiter Generation. Mit der Übernahme des Geschäfts übernahm Stefan Hochuli auch die Konzessionen für die Gemeinden Aarburg, Rothrist und Murgenthal, später kam auch Oftringen dazu. Bis Ende 2021 blieb das mit der Konzession erteilte Monopol für Kaminfegerarbeiten und Feuerungskontrolle bestehen, auf den 1. Januar 2022 wurde es schliesslich auch im Kanton Aargau abgeschafft. «Ich war schon immer der Überzeugung, dass es Konzessionen in der heutigen Zeit nicht mehr braucht», blickt Hochuli auf die Zeit des Übergangs zurück. Trotzdem sei er damals gespannt gewesen, wie sich die freie Kaminfegerwahl auswirken würde.

Berufsbild hat sich gewandelt

«Mit der Liberalisierung sind auch für den Kaminfeger viele neue Türchen aufgegangen», meint der Aarburger Kaminfegermeister. Hochuli selber hat sich mit einem klaren Plan auf die Marktöffnung vorbereitet. «Ich habe bereits 2020 beschlossen, dass ich mich im Markt der Wärmepumpen bewegen wollte», führt er aus, andere Kaminfeger hätten ihre Geschäftsbereiche auf die Reinigung von Solarpaneelen auf Dächern oder die Reinigung von Komfortlüftungen erweitert. Dazu hat Hochuli eine Weiterbildung als Kältetechniker absolviert und sich anschliessend bei einem Wärmepumpen-Hersteller als Servicepartner beworben. Seine Bewerbung wurde positiv beantwortet, die Zusammenarbeit entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte. Nahm der Aarburger Servicepartner 2022 die Wartung von etwa 50 Wärmepumpen vor, so waren es 2024 bereits 720. «Dank dem Einstieg in den Wärmepumpen-Markt konnten wir den Personalbestand um rund 120 Stellenprozente aufstocken», betont Hochuli, dessen Unternehmen aktuell sechs Mitarbeitende beschäftigt – bei der Geschäftsübernahme von seinem Vater waren es erst drei gewesen. Mit dem Wachstum des Betriebs ist auch der administrative Aufwand gewachsen. Trotzdem ist Stefan Hochuli nach wie vor – mit einem Pensum von rund 40 bis 50 Prozent – aktiv als Kaminfeger oder Kältetechniker im Einsatz. «Die Freude am Beruf ist auch nach weit über 30 Berufsjahren immer noch da», betont er.

Auch wenn sich das Berufsbild stark gewandelt hat. «Im Grossen und Ganzen ist der Beruf sauberer und technischer geworden», sagt Hochuli. Das Bild vom Kaminfeger mit dem russverschmierten Gesicht, der auf die Hausdächer steige, gehöre wohl eher der Vergangenheit an. Der moderne Kaminfeger ist heute auch ein Servicetechniker und Energieberater. Trotzdem ist Hochuli überzeugt, dass es den traditionellen Kaminfeger noch längere Zeit brauchen wird, weil die fossilen Brennstoffe nicht so rasch verschwinden würden. Im Gegenteil: Er stellt fest, dass die hohen Energiepreise im vergangenen Jahr zu einem grösseren Einbruch im Markt der Wärmepumpen geführt haben. Die Zahlen der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS) belegen dies. Wurden 2023 in der Schweiz rund 43´000 Wärmepumpen verkauft, so waren es bis Ende September 2024 erst rund 23´000. Im Gegenzug sind viele Cheminée-Öfen installiert oder wieder in Betrieb genommen worden, deren Wartung wiederum zum traditionellen Aufgabenbereich des Kaminfegers gehören. «Da sind wir mit dem Unterhalt zeitweise kaum nachgekommen», meint Hochuli.

Nachwuchs ist Mangelware

Ein vielseitiger und abwechslungsreicher Beruf mit sicherer Zukunft, guten Verdienst- und vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. Da müssten Lernende doch Schlange stehen? «Fehlanzeige», winkt Stefan Hochuli ab. Er habe in den vergangenen 22 Jahren elf Lernende ausgebildet und würde das weiterhin gerne tun. «Ich habe seit zwei Jahren leider keine Jugendlichen mehr gefunden, welche sich für den Beruf interessieren würden», bedauert er. Damit steht Hochuli bei weitem nicht allein da. Im Kanton Aargau haben 2024 nämlich gerade einmal zwei Kaminfeger ihre dreijährige Ausbildung abgeschlossen. Und dies, obwohl mittlerweile auch viele Frauen in der einstigen Männerdomäne tätig sind. Der Anteil der Kaminfegerinnen dürfte in der Branche rund einen Drittel betragen, meint Stefan Hochuli.

Bild: zvg

Sonne und perfekte Pisten über dem Nebelmeer

Aarburg 24. Snowcamp der reformierten Kirchgemeinde

Die erfahrenen J+S-Leiter konnten den Jugendlichen so das eine oder andere weitervermitteln. Viel wurde am Fahrstil gefeilt und Pistentricks geübt.

Nach dem Tag auf den Pisten wurde das Nachtessen vom Lagerleiter Micha Seifert gesponsert. War er doch zum 80. Mal in einem Lager mit dabei, wovon er 45x als Lagerleiter amtete. Mit dem Nachtskifahren und Nachtschlitteln stand sogleich das nächste Highlight auf dem Programm. Das fünfköpfige Küchenteam zauberte jeweils frisch zubereitete Menüs auf die Teller. Das Sieger-Menü vom letzten Lager, Cordon Bleu (selbstgemacht) auf Fitnessteller, brauchte dann den vollen Einsatz aller.

Die Abendprogramme waren vielfältig. Am Casino Royal Abend schmissen sich alle in Schale oder Abendkleider, zockten an den verschiedenen Tischen oder genossen einen farbenfrohen Drink mit den erspielten «Snowcamp-Ski» an der Bar. Die Abende endeten mit einer Kurzgeschichte mit oder ohne Interaktionen, die zum Nachdenken anregten.

Der Jahreswechsel wurde mit Spielen im und ums Haus bereichert. Jocko und Klaas kamen mit einer grossen Licht-Show durch den Nebel auf die Snowcamp Bühne und wurden frenetisch begrüsst. Mussten doch etliche Hürden von Wissen, Geschicklichkeit und Ausdauer bestanden werden.

Unter klarem Sternenhimmel lauschten alle der Jahresendgeschichte «Spuren im Schnee». Bereits zur Tradition gehört das Verbrennen der beschriebenen Holzfurniere mit «Vergessen und Wünschen». Nun zählten alle den Countdown bis zum Anstossen aufs neue Jahr. Das Feuerwerk durfte nicht fehlen und trumpfte mit 15 Bildern auf. Die Silvesterparty ging in der Outdoor Disco weiter.

Am Neujahrsmorgen blinzelte wieder die Sonne in die Zimmer und mit einem ausgiebigen Brunch starteten die Lagerteilnehmer in ein neues Jahr. Alle genossen nun ein letztes Mal die Pisten. Alle waren sich einig: Ende dieses Jahres, sehen wir uns wieder im Snowcamp-aarburg.ch. Sind doch die eine oder andere neue Freundschaften unter den Teilnehmern entstanden. Weitere Infos und Impressionen unter snowcamp-aarburg.ch

Bild: zvg

Bild: zvg

Bild: zvg

Bild: zvg

Die Teilnehmenden verbrachten eine Skiwoche bei herrlichstem Wetter. – Bild: Daniel Rüttimann

Bild: zvg

Bild: zvg

Bild: zvg

Bild: zvg

Bild: zvg

Bild: zvg

Bild: zvg

Dernièren gleich zum Jahresbeginn

Oftringen Christoph Walter und sein Orchester haben im Lindenhof Oftringen die Gäste begeistert

Los ging es mit «Blue Christmas» von Elvis Presley, «der total falsche Song für ein Neujahrskonzert», wie Christoph Walter in seiner Begrüssung im ausverkauften Lindenhof-Saal meinte und damit die ersten Schmunzler im Publikum erntete. Der Schalk war folglich ein fester Bestandteil seiner Moderation, mit einer Ausnahme: Ein Musiker musste plötzlich mit Verdacht auf Blutvergiftung ins Spital Zofingen eingeliefert werden. Den Gute-Besserungswünschen des Bandleaders und seinem Orchester schlossen sich alle Anwesenden herzlich an. Dass das Repertoire durch diesen unerwarteten Ausfall des Trompeters leicht umgestellt werden musste, kann als Randnotiz abgetan werden. Der Abend war einmal mehr ein Genuss im doppelten Sinn: Musikalisch und kulinarisch – beides auf einem hohen Niveau. «Jeden Franken wert», wie von vielen Stammgästen zu hören ist. Ralph Bürge, CEO des Lindenhofs, nennt seine Gäste «die Familie». Es sei fantastisch, zusammen einen solch lässigen Anlass geniessen zu können. Als Gastgeber war es für Bürge, der dieses Jahr pensioniert wird, eine Dernière. Das dürfte auch für das Christoph-Walter-Orchester gelten: Auf die zum Schluss des Konzertes gestellte Frage, wie es nun weitergehen werde, meinte der Musiker, Komponist und Arrangeur aus Sursee vielsagend: «Mit dem Dessertbuffet.»

Dieses Buffet war das Sahnehäubchen auf einem Abend, der musikalisch eine Art von «The Best of» Schlager, Klassik, Operette, Walzer, Tango, Rock, Pop und Folk präsentierte. Ein auf das Publikum massgeschneidertes musikalisches Repertoire, interpretiert durch grossartige Musikerinnen und Musiker. Allen voran Nelly Patty, die stimmgewaltige Sängerin und Partnerin des Bandleaders, der Gasttenor Rolf Romei, der direkt von Basel, wo er Beethoven sang, nach Oftringen gekommen war, die Violinistin Nina Ulli oder Amir, der Querflöten-Artist.

Eine Symphonie war auch, was das Team von Dominik Müller, dem Bereichsleiter Hotel, in der Lindenhof-Küche komponierte und vom eingespielten Personal auf die Teller dirigiert wurde.

Den Genuss Musik und Kulinarik auf einem Teller gibt es das nächste Mal am 28. März. Unter dem Titel «Poppin’Jazz im Lindenhof!» lädt das Event-Team ein zum Jazz-Abend mit den «Pocket Jukebox». Infos unter www.lindenhof-oftringen/events.ch

Bild: Jil Lüscher

Bild: Jil Lüscher

«Ich habe viel zurückerhalten von der azb-Familie»

Strengelbach André Rötheli geht in Pension und blickt auf seine Zeit im azb zurück

Scheiden tut weh, sagt das Sprichwort. Dementsprechend würde er seine Gefühlslage momentan als unterschiedlich bezeichnen, sagt André Rötheli beim Treffen Ende November. Auch wenn er sich auf den neuen Lebensabschnitt freue.

19 Jahre sind vergangen, seit sich der Wirtschaftsingenieur FH 2005 auf die ausgeschriebene Stelle als Geschäftsführer der Strengelbacher Stiftung azb beworben hatte und gewählt wurde. Als Branchenfremder. Denn Rötheli hatte sich nach einer Ausbildung als Elektromechaniker an der Ingenieurschule in Burgdorf zum Elektroingenieur ausbilden lassen und war anschliessend im Eisenbahnbusiness bei Brown, Boveri & Cie (BBC) und all seinen Folgeunternehmen im Bereich Entwicklung von Leitelektronik und zuletzt bei Bombardier Schweiz im Bereich der Prozess- und Produktverbesserung sowie Organisationsentwicklung unterwegs. «Ein spannender Job», betont Rötheli. Ein Job aber auch, in dem es zumindest in der Schweiz kaum mehr ihm passende Verbesserungsmöglichkeiten gegeben habe. Deshalb habe sich ihm mit 45 Jahren die Frage gestellt, welchen nächsten Schritt er in seiner beruflichen Laufbahn machen wollte, blickt André Rötheli zurück. Geprüft hat er damals etliche Optionen. Insbesondere Optionen, bei denen er sein in einem Nachdiplomstudium zum Wirtschaftsingenieur FH erworbenes Wissen in Unternehmensführung hätte einbringen können: Etwa als Leiter eines Stromversorgungsunternehmens oder eines Alterszentrums. «Am meisten fasziniert hat mich dann die ausgeschriebene Stelle als Leiter der Stiftung azb», betont er. Für ihn sei das eine ideale und vielseitige Kombination von Geschäftsführung, Technik und Sozialem gewesen.

Menschen wie Du und ich

Im Oktober 2005 trat Rötheli seine Stelle in Strengelbach an, die Geschäftsführung übernahm er am 1. Januar 2006 von seinem Vorgänger Hans Esslinger. «Wie die meisten Menschen hatte ich vor meinem Stellenantritt im azb kaum Kontakt mit Menschen mit Unterstützungsbedarf», sagt André Rötheli. Entsprechend wenig habe er daher auch über sie gewusst. Der tägliche Umgang mit betreuten Menschen habe ihn schnell gelehrt, dass Berührungsängste fehl am Platz wären. «Es sind Menschen wie Du und ich», betont er, vielleicht etwas spontaner als andere. Im Übrigen hätten ja die meisten Menschen irgendeine Art von «Beeinträchtigung», fügt Rötheli weiter an, Brillenträger etwa würden eine Sehhilfe brauchen.

Einigermassen herausfordernder Start

So unproblematisch der Umgang mit Bewohnenden und Mitarbeitenden von Beginn an war, so waren die ersten beiden Jahre im azb doch einigermassen herausfordernd. Gleich vier Bauprojekte mussten bis 2008 abgeschlossen werden, weil der Neue Finanzausgleich in Kraft treten und damit die Bundesbeiträge wegfallen würden, respektive neu beantragt werden müssten: Das eben erst erbaute Werkstattgebäude musste saniert werden, weil einschneidende statische Probleme erkannt worden war. Das in Vordemwald neu erworbene Bauernhaus im Ramoos galt es behindertengerecht umzubauen und gleichzeitig zu sanieren. Das Wohnhaus Insel musste barrierefrei renoviert werden. Und das Wohnhaus Nord wurde vollständig saniert und modernisiert. «Ich habe die damaligen Bauarbeiten nicht als übermässige Belastung empfunden, weil ich von einem guten Team und kompetenten externen Experten unterstützt wurde», sagt André Rötheli im Rückblick. Diese speziellen Projekte habe er – wie auch später die Realisierung des Kreiselschmucks beim Kreuzplatz, der Photovoltaikanlagen oder des Wärmeverbunds Hardmatt – immer als besonders interessant empfunden, weil es dabei viel zu lernen gab.

Nebenbei lief natürlich das Tagesgeschäft, das im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte bestimmt nicht weniger wurde. Denn die Stiftung ist in der Aera Rötheli von 470 auf über 700 Mitarbeitende angewachsen, hat in dieser Zeit über 50 Mio. Franken investiert und mehr als einen Drittel ihres Gesamtumsatzes durch Kundenaufträge erwirtschaftet.

Viele Veränderungen

Doch die Stiftung ist nicht nur gewachsen, sie hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten auch entsprechend verändert, wie der scheidende Geschäftsleiter festhält. Im Arbeitsbereich sei heute – Stichwort Teilzeitarbeit – vermehrt Flexibilität gefordert. «Das hat die Herausforderungen erhöht», gibt Rötheli zu verstehen, nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Organisation des Arbeitsprozesses und einer passenden Tagesstruktur sei anspruchsvoller geworden. Zudem erreichen Bewohnende tendenziell ein höheres Alter, sodass das Durchschnittsalter angestiegen ist. Von da her haben sich auch neue Angebote wie beispielsweise Nachmittagsangebote für Pensionierte ergeben. «So wie sie andere Pensionierte auch haben», wie Rötheli ausführt. Auch im Betreuungsbereich seien ab neuem Jahr neue Angebote geplant. So etwa das ambulante Wohnen, bei dem die Stiftung azb zusammen mit zwei Partnerorganisationen Betreuungsdienstleistungen für extern Wohnende erbringen wird. Zudem sei auch eine Wohngruppe für Menschen mit herausforderndem Verhalten geplant. «Es ist immer unser Ziel gewesen, ein umfassendes und durchgängiges Leistungsspektrum anbieten zu können», betont Rötheli. Immer mit dem Ziel, Menschen mit Unterstützungsbedarf in ihrer Selbstständigkeit auf einem inklusiven Weg zu fördern, ihnen ein Daheim sowie eine sinnstiftende Arbeit bieten zu können. Als kritischer Massstab dazu wurden immer wieder die Forderungen der UNO-Behindertenrechtskonvention herangezogen.

«Werde die strahlenden Gesichter vermissen»

Anfangs November hat André Rötheli die Führungsverantwortung bereits an seinen Nachfolger Marco Sutter übergeben. Bis Ende Jahr steht er seinem Nachfolger noch unterstützend zur Verfügung und macht diverse Projekte zur Übergabe fertig. Ende Jahr wird er seinen Arbeitsplatz endgültig verlassen. In der Gewissheit, dass er seinem Nachfolger einen gesunden Betrieb mit klaren Wertvorstellungen, mit tollen Mitarbeitenden und einer gut unterhaltenen Infrastruktur übergeben darf. Ganz von Strengelbach verabschieden wird sich der in Schönenwerd wohnhafte Rötheli aber nicht. Beim Wärmeverbund Hardmatt wird er seine Funktion als geschäftsführender Prokurist beibehalten. Angesichts der Tatsache, dass er den Aufbau wie auch die bisherigen zwei Erweiterungen geleitet hat, ist er gerne bereit, diese Aufgabe weiterhin auszuführen.

Bild: Archiv Wiggertaler / Thomas Fürst

Vermissen wird er aber sicher die Begegnungen und den Austausch mit Bewohnenden und Mitarbeitenden des azb. «Ich habe viel zurückerhalten von der azb-Familie», betont Rötheli, insbesondere die Spontanität, die Ehrlichkeit und die strahlenden Gesichter der Bewohnenden mit Unterstützungsbedarf würden ihm fehlen. Dankbar schaut er auch auf die grosse Unterstützung und das grosse Vertrauen, welches er in der ganzen Zeit von den Mitarbeitenden, dem Leitungsteam wie auch vom Stiftungsrat erhalten hat, zurück.

Langweilig wird es nicht werden

Und dann? «Mein oberstes Ziel ist es sicher nicht, dauernd unterwegs zu sein», führt André Rötheli aus. Er reise zwar gerne, sei aber ebenso gerne zu Hause. Als Sohn von «Fürobe-Buure», Nebenerwerbs-Bauern, bestelle er gerne den eigenen Garten und die Umgebung oder helfe dort, wo Unterstützung gebraucht werde. Auch freut er sich darauf, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Dann beabsichtigt er, die Ahnenforschung wieder aufzunehmen – eine Arbeit, die er vor einigen Jahren beiseitegelegt habe. Mehr Zeit will das Ehrenmitglied der Musikgesellschaft Härkingen –in diesem Dorf ist Rötheli aufgewachsen – für das Üben mit dem Cornet aufbringen, die wöchentliche Probe besuchte und besucht er wann immer möglich. «Und dann bin ich auch gerne mit dem E-Bike unterwegs», fügt er an. Und ergänzt dann – bescheiden wie er ist – dass er seit 2016 fast bei jeder Wetterlage von Schönenwerd zur Arbeit ins azb gefahren sei. Rund 40´000 hochgradig gesunde Kilometer dürfte Rötheli so zurückgelegt haben. Chapeau – und weiterhin gute Fahrt, André!

Bild: Archiv Wiggertaler / Thomas Fürst

Fulminanter Auftakt mit dem «Drummer Boy» und eine überraschende Weihnachtsgeschichte

Rothrist Besinnliche Weihnachtsfeier in der Borna

Welch ein Auftakt in die Weihnachtsfeier der Borna. Da setzte sich Sascha Brun an sein Schlagzeug und sorgte mit einem furiosen Solo gleich für Begeisterung und viel Freude beim Publikum im festlich geschmückten Speisesaal. Im Vordergrund stand die Freude – die Freude über das gemeinsam Erreichte – anschliessend auch bei Christine Lerch. Die Gesamtleiterin führte letztmals durch eine Weihnachtsfeier, im April kommenden Jahres wird sie die Verantwortung an ihren Nachfolger Fabrice Bernegger übergeben.

Bild: Thomas Fürst

Auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt

In ihrer Ansprache durfte Christine Lerch auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Trotz Grossbaustelle konnten viele Anlässe durchgeführt werden – insbesondere der Tag der offenen Tür mit Basar sei ein voller Erfolg gewesen. Sowohl die Auftragslage in der Werkstatt als auch die Auslastung im Wohnbereich waren 2024 sehr gut. Ein gutes Jahresergebnis sei deshalb zu erwarten. «Ein Ergebnis, das uns Sicherheit gibt und bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind», betonte die Gesamtleiterin.

Bald ist auch das gemeinsame Haus aufgebaut – der Umzug wird im kommenden Jahr stattfinden. Ein Umzug, der neben Freude aufs Neue auch Ungewissheit, vielleicht sogar Sorgen aufkommen lasse. Sie hoffe aber auf einen gut verlaufenden Umzug. «Das Daheim ist nicht da, wo der Schlüssel passt, sondern dort, wo das Herz ist», ermunterte sie die Bewohnenden. Mit dem Dank an allen, die zum positiven Jahresergebnis beigetragen hätten, wünschte sie allen Anwesenden eine schöne Weihnachtszeit und ein ebenso erfolgreiches neues Jahr. Den guten Wünschen der Gesamtleiterin schloss sich seitens des Verwaltungsrats Ueli Bhend an. Mit Blick auf den Umzug meinte Bhend, er wünsche allen die notwendige Kraft und den Mut, Neues anzupacken.

Bild: Thomas Fürst

Eine überraschende Weihnachtsgeschichte

Mit einer ebenso wunderbaren wie überraschenden Weihnachtsgeschichte von einem 2049 Jahre alten Mann, der wie meistens am Heiligen Abend einsam am Meeresstrand sass, nahm Eliane Egger die Anwesenden auf eine Zeitreise durch das Leben des Mannes und die Geschichte mit. Sie erzählte – das erschloss sich den Zuhörern bald – die Geschichte von Josef, der seit 2049 Jahren auf die Rückkehr seines Sohnes wartet. Was hätte danach besser gepasst als ein weiterer stimmiger Auftritt der Borna Singers mit «We Wish You a Merry Christmas». Ein feines Nachtessen aus der Borna-Küche setzte anschliessend den Schlusspunkt hinter eine stimmungsvolle Borna-Weihnachtsfeier.

Bild: Thomas Fürst

Ghackets mit Hörnli, Gemüse-Creme-Suppe und ganz viel «Weisch no?»

Aarburg Zum zweiten Mal wurde die «Bäse-Beiz» im Pfadiheim durchgeführt

Am Samstag war das Pfadiheim Aarburg für alle geöffnet. Jürg Mosimann führte die «Bäse-Beiz» durch. Im Januar gab es den Anlass zum ersten Mal und es war klar, dass es eine erneute Durchführung geben wird. «Das Pfadiheim war das ganze Jahr hindurch ausgebucht», freut sich Mosimann. «Deshalb gibt es jetzt erst die zweite.»

Im Cheminee brannte ein Feuer, die Tische im Aufenthaltsraum waren liebevoll gedeckt. Die ersten Gäste genehmigten sich vor dem Mittagessen noch einen feinen Aperol Spritz oder ein Cüpli. So nach und nach füllte sich der Raum mit Menschen. Die Stimmung war herrlich familiär, kannten sich doch ein Grossteil der Damen und Herren.

Im Angebot standen eine Gemüse-Creme-Suppe mit Brot und Ghackets mit Hörnli. Jürg Mosimann stand in der kleinen Küche des Pfadiheims und strahlte übers ganze Gesicht. Abgerundet wurde das Angebot mit den passenden Getränken und das Kuchenbuffet wurde ergänzt von diversen Kaffee-Variationen.

Das Pfadiheim am Steinrain erfreut sich grosser Beliebtheit und erfuhr einige Renovationen. Einiges steht aber noch an. Unter anderem wird ein neuer Herd für die Küche benötigt. Präsident Heimverein Kim Shutler, der mit seiner Familie zum Mittagessen kam, wies mit einem Augenzwinkern darauf hin, dass neue Mitglieder immer gerne willkommen seien. Mit den Jahresbeiträgen wird dafür gesorgt, dass sich die Gäste auch in Zukunft mehr als wohl fühlen werden und Anschaffungen und Renovationen ermöglicht werden.

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Ein Dorf an der Grenze

Zofingen Die 70. Folge der beliebten Mühlethaler Geschichten

In der letzten Folge ging es um die Linden auf dem Lindenpass, der die Grenze zu Uerkheim bildet. Nach der Gründung des Kantons Aargau im Jahr 1803 war Mühlethal umgeben von Gemeinden des Bezirks Zofingen. Neben Uerkheim und Zofingen auch noch Oftringen und Safenwil. Die meisten Gemeinden im Bezirk Zofingen grenzen dagegen an einen Nachbarkanton, Murgenthal sogar gleich an drei (Solothurn, Bern und Luzern). Uerkheim, Staffelbach und Kirchleerau grenzen immerhin an den Nachbarbezirk Kulm. Eine «Binnengemeinde» wie Mühlethal war auch Attelwil, bis es 2019 mit Reitnau fusionierte, das an Luzern grenzt. Von den heutigen 17 Gemeinden im Bezirk Zofingen sind nur noch Vordemwald und Strengelbach ohne «Aussengrenze».

Zu Zeiten der Berner Herrschaft, also bis 1798, waren die Verhältnisse noch anders: da lag Mühlethal an einer Grenze zwischen drei Ämtern, den Vorläufern der Bezirke: Auf halbem Weg zwischen Lindenpass und Neudorf, beim Ürkner Weiler Dänibach, trafen nämlich Zofingen, das als Stadt gewisse Vorrechte hatte, das Amt Aarburg (mit Mühlethal) und das Amt Lenzburg (mit Uerkheim) aufeinander.

«Lentzburg, Arburg und Zofingen»

Eugen Durnwalder (1895-1986) hat Stadtgrenzen und Marchsteine in den Zofinger Neujahrsblättern 1976-1978 ausführlich beschrieben. Der pensionierte Bezirkslehrer fand im Stadtarchiv einen Beleg für den Dänibach-Stein: «Twing Lentzburg, Arburg und Zofingen marchet, der auch mit ihren dreyen Schilten und der Jahrzahl 1705 bezeichnet ist.» Auf dem dreiseitigen Stein waren also Wappen eingemeisselt. Viele der Steine waren schon vor 50 Jahren am zerfallen, auch weil der Umgang mit ihnen nicht gerade rücksichtsvoll war. Der Dänibach-Stein sei «wahrscheinlich durch Ansetzen einer Motorwinde vor Jahren in zwei Teile zerrissen» worden, schreibt Durnwalder. Immerhin konnte er den abgebrochenen Stein noch fotografieren und noch die Jahrzahl 1705 entziffern.

Grenze beim Stampfiweiher

Einen weiteren Grenzstein beschreibt Durnwalder im Martinsgraben, wo die Grenze auf den Wissbach trifft. Auf der Mühlethaler Seite war ein Aarburger Wappen mit Festung und Adler zu erkennen. Laut einer Urkunde aus dem Jahr 1516 markierte ausserdem beim Stampfiweiher ein Marchstein die Grenze zwischen Zofingen und Mühlethal. Später wurde die Grenze ein Stück talwärts verschoben, hinunter zum Zusammenfluss von Moosbach (vom Stampfiweiher) und Wissbach (von den Höfen). Ab dort, bei der Abzweigung der Höfenstrasse von der Mühlethalstrasse, heisst das Gewässer Stadtbach und mündet später beim Zofinger Stadtsaal in den Trottenweiher.

Sehr speziell ist auch der Grenzverlauf bei der Textilfabrik Bethge, die am Dreieckpunkt Zofingen/Mühlethal/Oftringen liegt. Wie Durnwalder feststellte, befand sich etwa ein Viertel des Firmenareals auf Mühlethaler Boden. Dazu mehr in einer späteren Folge.

Bild: Christian Roth

Immer früher vom Feld ins Wohnzimmer

Oftringen Seit bald 25 Jahren pflanzt Familie Widmer Christbäume an

Geschäftige Marktstimmung herrscht Ende November rund um den Widmer-Hof in Küngoldingen. Ein vielfältiges Angebot an Ästen und Zweigen für die schönsten Adventskränze steht bereit. Wer die Arbeit nicht selber machen mag, kann gleich einen fixfertigen Kranz erwerben. Eine kleine Auswahl an Christbäumen steht ebenfalls zum Verkauf bereit. «Weihnachten beginnt tendenziell jedes Jahr ein bisschen früher», sagt Thomas Widmer. Und schon wieder klingelt das Handy – ein weiterer Kunde möchte einen Weihnachtsbaum geliefert haben. «Eigentlich ist es viel zu früh für den Kauf eines Christbaums», führt Widmer weiter aus, denn ein Baum sollte möglichst frisch sein, wenn er ins Wohnzimmer komme.

Auf den Weihnachtsbaum gekommen sind Thomas und Sandra Widmer vor bald 25 Jahren, als ihnen Josef Heller sein Geschäft angeboten hatte. «Ohne dieses Angebot würde ich heute wohl keine Tannenbäume anbauen», betont der Küngoldinger Landwirt. Nach der Übernahme haben die Widmers das Geschäft kontinuierlich ausgebaut. Mittlerweile stehen ihre Bäume auf rund dreieinhalb Hektaren an acht verschiedenen Standorten in Oftringen und Vordemwald. Zuletzt haben sie in der Küngoldinger Stampfi eine weitere Parzelle übernehmen können und dort im Frühling 6000 vierjährige Jungbäume angepflanzt. Damit ist die Küngoldinger Bauernfamilie einer der grössten privaten Christbaumproduzenten in der Region.

Ein ideales Zusatzgeschäft

Das Geschäft mit den Tannenbäumen ist für die Familie Widmer, die sich hauptsächlich auf den Anbau von Obst und Beeren spezialisiert hat, ein ideales Zusatzgeschäft in der kalten Jahreszeit. Ein Zusatzgeschäft, das sie allerdings das ganze Jahr hindurch beschäftigt. Das «Christbaumjahr» beginnt jeweils im März mit dem Pflanzen der Jungbäume – wo einer geschnitten wurde, kommt ein neuer hin. Im Mai muss das Gras geschnitten werden, damit den Bäumen möglichst viel Wasser zur Verfügung steht. Für Korrekturschnitte bleibt Widmer indes wenig Zeit, weil gleichzeitig die Erdbeersaison startet. Deshalb formt er seine Christbäume wenig. «Es gibt ja auch nicht den einen Weihnachtsbaum», betont er, «die einen mögen ihn buschig, die anderen locker geastet.» Im September werden die für den Verkauf vorgesehenen Bäume mit einer Banderole versehen. Ende November, anfangs Dezember beginnt schliesslich die strengste Zeit. Zuerst werden Deckäste und Zweige für Kränze und Deko geschnitten, etwas später die ersten Christbäume. Geschnitten wird fortlaufend – immer nach Bedarf. «So hat unsere Kundschaft die Gewissheit, dass die Bäume frisch geschnitten in den Verkauf gelangen», betont Widmer.

Das Christbaumjahr sei heuer sehr unproblematisch verlaufen. «Dort erlebten wir sozusagen ein Kontrastprogramm zur Erdbeersaison», fügt der Küngoldinger Landwirt mit Galgenhumor an. Die viele Nässe habe den Bäumen nicht geschadet, insbesondere die neu gepflanzten Bäumchen seien dank des vielen Wassers sehr gut gewachsen. Auch mit Pilzkrankheiten hatte Widmer nicht zu kämpfen. «Die Bäume sind gesund und von bester Qualität».

Die Nordmanntanne ist der klare Favorit

Herr und Frau Schweizer sind beim Kauf ihres Christbaums eher traditionell unterwegs. Auf dem Markt haben sich drei Nadelbaumsorten – Nordmanntanne, Rottanne und Blaufichte – besonders etabliert, obwohl es viele weitere Alternativen geben würde. Dabei ist die Nordmanntanne mit einem Marktanteil von rund 65 Prozent der klare Favorit, wie WaldSchweiz, der Verband der Schweizer Waldeigentümer, in einer Medienmitteilung ausführt. Eine Aussage, die auch Thomas Widmer sofort unterschreiben würde. «Der Anteil verkaufter Nordmanntannen dürfte in unserem Betrieb mit gegen 75 Prozent sogar noch etwas höher sein», schätzt er. Der Rest verteile sich in etwa gleichmässig auf Rottannen und Blaufichten, zudem würden noch wenig Weisstannen nachgefragt. Weitere Nadelbaumsorten baut Widmer auch gar nicht an.

Etwa jeder zweite Christbaum ist ein Schweizer

Die grosse Mehrheit der Schweizer Christbäume wächst in meist kleinflächigen Kulturen, die auf einer Fläche von mehr als 600 Hektaren von etwa 500 Landwirten sowie Forstbetrieben unterhalten werden. Nur ein kleiner Teil der Nadelbäume stammt direkt aus dem Wald. Mit ihrer Produktion können die Schweizer Produzenten die gesamte Nachfrage bei weitem nicht decken. Fast jeder zweite Christbaum stammt aus Schweizer Produktion, etwas mehr als die Hälfte wird importiert – vor allem aus Dänemark, Deutschland und den Niederlanden. Genaue Zahlen, wie viele Christbäume in der Schweiz jedes Jahr verkauft werden, fehlen. Aktuelle Schätzungen gehen von rund 1,7 Mio. Nadelbäumen aus.

Preislich mag ein importierter Baum leicht günstiger sein. Gegenüber seinem «importierten Zwilling» weist der Schweizer Christbaum aber deutliche Vorteile auf: Kurze Transportwege und frischer Zustand. Zudem sind Tannenkulturen genau wie der Wald ein wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere sowie ein wichtiger Filter für Wasser und Luft. «Unser Christbaum ist seinen Preis wert», findet Thomas Widmer und gibt zu bedenken, dass ein Baum mindestens zehn Jahre gepflegt werden müsse und doch kaum mehr koste als ein Blumenstrauss.

Verkauf mit «Tanneböimli-Beiz»

Seit dieser Woche ist der grosse Christbaum-Verkauf in Küngoldingen angelaufen. Der Verkaufsstand an der Gilamstrasse beim Bahnübergang ist täglich ab 8.30 Uhr geöffnet. An den Wochenenden ist zusätzlich auch die «Tanneböimli-Beiz» offen. Dort kann man sich nicht nur mit Kürbissuppe, Hot Dog und diversen Getränken verköstigen. Es gibt auch einen kleinen Weihnachtsmarkt, bei dem fast alle Artikel aus eigener Produktion stammen. Angeboten werden neben kleinen Geschenkideen etwa Christbaumständer, Honig- und Bienenwachskerzen, Konfitüren, vier verschiedene Liköre, die auch degustiert werden können, sowie Süssmost.

Tipps rund um den Weihnachtsbaum

Den Christbaum nach dem Kauf im Netz belassen und im Freien in einem Eimer Wasser lagern.

Den Stamm nie anspitzen. Wird die Rinde verletzt, können die Leitgefässe unter der Rinde kein Wasser mehr aufnehmen.

Einen Christbaumständer mit Wasserbehälter verwenden. In der Wohnung verdunstet ein Christbaum bis zu einem Liter Wasser pro Tag – darum regelmässig nachgiessen.

Tägliches Besprühen mit destilliertem Wasser hält den Baum länger frisch und vermeidet Kalkflecken auf dem Christbaumschmuck.

Bild: Thomas Fürst

Der vielseitige Aussteller-Mix begeisterte

Reiden Weihnachtsmarkt mit rund 40 Marktständen

Wärmende Feuer, fröhliche Stimmung, einzigartige Geschenkideen – das meiste handgemacht, auf der Bühne wird getanzt und gesungen, in den Bars und Festwirtschaften auch, aber weniger koordiniert. Schade, dass der Weihnachtsmarkt in Reiden schon wieder Geschichte ist! Ein Anlass, der jedes Jahr die Menschen für eine Verschnaufpause aus dem Alltag holt und der ideale Ort ist, um spezielle Weihnachtsgeschenke zu entdecken und Leute zu treffen.

Aus Knacknuss wird Chance

Im Frühling hat Sabrina Aecherli das Vereinspräsidium von Brigit Spiegelberg übernommen und damit auch das Anmeldewesen. Der Weihnachtsmarkt Reiden findet traditionsgemäss immer an einem Samstag und zusammen mit dem Samichlaus-Einzug statt. Letztes Jahr profitierte Reiden davon, dass anfangs Dezember die grossen Märkte wie Zofingen und Willisau eine Woche später waren. Mit diesem Bonus konnte der Verein dieses Jahr nicht rechnen und man befürchtete, dass nicht alle Stände gebucht werden. Ein wichtiger Faktor, da die finanziellen Möglichkeiten des Vereins limitiert sind und jede Ausgabe sorgfältig geplant werden muss.

Wie sich schon nach den Sommerferien zeigte, waren diese Befürchtungen vergebens. Fast alle Stände waren bereits reserviert und anfangs November war die Teilnehmerliste komplett. Einige Stamm-Aussteller meldeten sich bei Sabrina Aecherli persönlich und entschuldigten sich, weil sie dieses Jahr wegen Terminkollision nicht teilnehmen konnten, bekräftigen jedoch: «nächstes Jahr bin ich sicher wieder dabei!». Dafür meldeten sich einige neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ebenso spannenden Angeboten. Am Schluss präsentierte sich der Markt mit einem guten Aussteller-Mix. Eigentlich wäre alles perfekt gewesen, aber das Wetter spielte verrückt. Es war kalt und kaum war eine intensive Regenwand weitergezogen, stand schon wieder die nächste über Reiden Mitte. Trotzdem, die wetterfesten Besucher liessen sich deswegen die Stimmung nicht verderben und feierten bis fast Mitternacht.

Bild: Josy Bucher

Bild: Josy Bucher

Bild: Josy Bucher

Bild: Josy Bucher

Bild: Josy Bucher

Bild: Josy Bucher