Im Aarburger Forstbetrieb geht eine Ära zu Ende

Aarburg Ende Jahr geht Förster Jörg Villiger in den vorzeitigen Ruhestand

Ende Jahr geht der langjährige Aarburger Förster Jörg Villiger in Frühpension. Mit 62 Jahren. «Die Arbeit im Wald hat ihren Tribut gefordert», sagt Villiger dazu. Als Villiger am 10. April 1989 seine Stelle in Aarburg antrat, hätte daraus eigentlich nur ein kurzes Zwischenspiel werden sollen. Gerade erst von einem über einjährigen Aufenthalt in Australien zurückgekehrt, war er von der Ortsbürgergemeinde Aarburg angefragt worden, für den erkrankten Förster Hans Bösch einzuspringen. «Der Einsatz sollte vielleicht ein halbes Jahr dauern», stellte er sich damals vor, im Anschluss daran wollte der 26-jährige Villiger wieder auf Reisen gehen. Es kam anders. Bereits im August 1989 zeichnete sich ab, dass Hans Bösch nicht mehr an seine Arbeitsstelle zurückkehren würde. Im September 1989 wurde Jörg Villiger die Stelle als Revierförster angeboten. Er sagte zu und blieb insgesamt 36 Jahre für die Aarburger Waldungen zuständig. «Diesen Entscheid habe ich bis heute nie bereut», betont er.

Herausfordernder Start

Obwohl der Start für den jungen Förster aus verschiedenen Gründen alles andere als einfach war. Sturm «Vivian» besorgte Villiger am 25. Februar 1990 eine Feuertaufe, auf die er noch so gerne verzichtet hätte. «Die Aarburger Waldungen kamen damals zwar relativ glimpflich davon», erinnert sich Villiger. Doch eine Schadenmenge von 2300 Kubikmetern Holz musste dennoch zwangsgenutzt werden. «Das Holz war sehr schwierig zu vermarkten, weil wir unsere Holzerei mit einem Hiebsatz von 2700 Kubikmetern zu diesem Zeitpunkt schon beendet hatten», führt Villiger weiter aus.

Kam hinzu, dass die Ortsbürgergemeinde (OBG) Aarburg einen einträglichen Erlös für das Sturmholz sehr gut hätte gebrauchen können. Denn finanziell lag sie mit ihrem hochgradig defizitären Forstbetrieb mit damals sechs Mitarbeitern dem Sterbebett einiges näher als nur dem Krankenbett. Alle finanziellen Reserven waren aufgebraucht, es musste dringend restrukturiert werden. «Es war eine Zeit, in der die Waldbewirtschaftung modernisiert und mechanisiert wurde», blickt der scheidende Förster zurück. Erste Entastungsmaschinen hielten damals Einzug im Wald und mit ihnen änderte sich auch die Art der Waldbewirtschaftung. Weg vom Plenterwald, der durch die gezielte Entnahme von Einzelbäumen eine gefällige Struktur mit Bäumen aller Altersklassen auf engstem Raum aufwies, sich jedoch auf die vier schattenertragenden Baumarten Fichte, Tanne, Buche und bedingt Bergahorn beschränkte. Hin zu Femel- und Schirmschlag, wo kleinere Lücken im Bestand entstehen, und somit mehr Licht einfällt. Dies ermöglicht das Aufkommen von Lichtbaumarten wie Esche, Eiche, Kirsche, Els- und Mehlbeere. Für eine rationellere Holzernte und zur Schonung des Waldbodens wurden zudem Rückegassen angelegt. Fortan war Waldboden abseits dieser Rückegassen für Forstmaschinen tabu.

Die neue Art der Waldbewirtschaftung, die Villiger in Aarburg einführte, fand damals nicht überall Anklang. Im Gegenteil. Die Emotionen gingen hoch. So warf etwa der Aargauische Bund für Naturschutz (ABN) dem jungen Förster vor, er setze den gültigen Waldwirtschafsplan teilweise ausser Kraft. Weiter forderte der ABN den Gemeinderat auf, wie im Zofinger Tagblatt vom 21. November 1989 nachzulesen ist, «die begonnene, waldzerstörende Art der Holzerei einzustellen». Letztlich wurde sogar eine Aufsichtsbeschwerde beim Kanton eingereicht, die aber vollständig abgewiesen wurde. Es sei festgestellt worden, dass weder ein Kahlschlag erfolgt noch eine unerlaubte Holzung vorgenommen und auch der geltende Waldwirtschaftsplan eingehalten worden sei. «Die Situation war nicht immer einfach», blickt Villiger auf seine Anfänge in Aarburg zurück. Wichtig sei gewesen, dass man die finanzielle Lage rasch in den Griff bekommen und er jederzeit die Rückendeckung von Forstkommission, Gemeinderat und den kantonalen Behörden gehabt habe.

Die Situation beruhigte sich mit der Zeit und zum 30-Jahre-Dienstjubiläum würdigte der Gemeinderat Aarburg die Verdienste seines Försters, wie im Wiggertaler vom 18. April 2019 nachzulesen ist, wie folgt: «Jörg Villiger unterstützte rasch, kompetent und sehr engagiert die zum Teil fast verzweifelten Bemühungen der OBG-Kommissionen, das Weiterbestehen der Ortsbürgergemeinde zu garantieren. Man kann zweifelsfrei feststellen, dass mit dem Eintritt von Jörg Villiger eine Trendwende stattgefunden hat. (…) Ohne sein Mitwirken zu Beginn der 90-er-Jahre gäbe es wahrscheinlich die OBG Aarburg nicht mehr!»

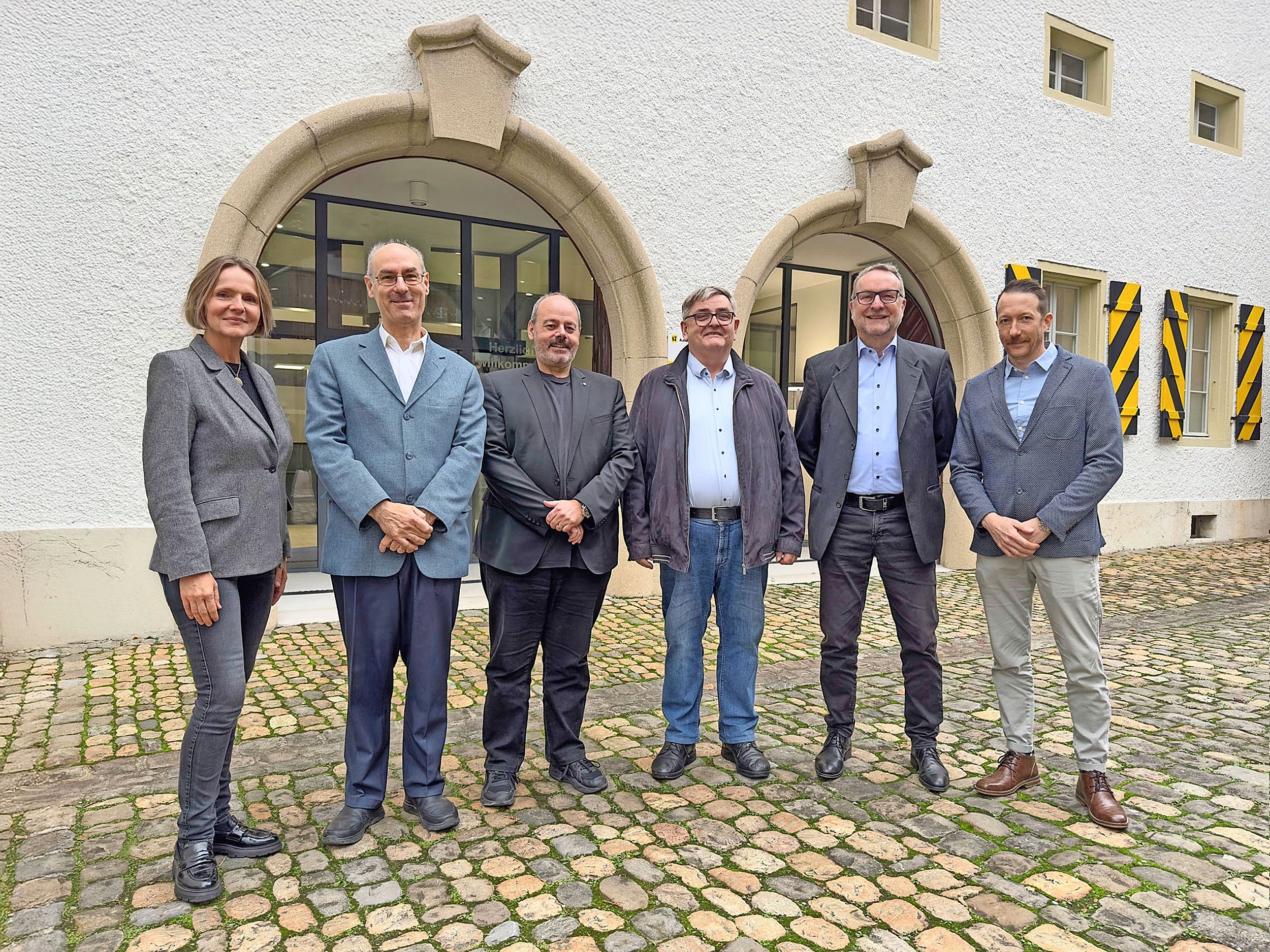

Bild: Thomas Fürst

Herausforderungen im Wald werden nicht kleiner

Die Gemeinde wusste und weiss die Arbeit ihres Försters offensichtlich zu schätzen. Wie aber sieht Jörg Villiger sein Wirken im «Aarbiger» Wald? Der Angesprochene schmunzelt und sagt, er sei ja nur eine kurze Zeit im Wald tätig gewesen. «Was sind schon 36 Jahre im Leben eines Baums?», fragt Villiger rhetorisch, man werde wohl erst in 70 bis 80 Jahren beurteilen können, was er gut und was er weniger gut gemacht habe.

Veränderung – das sei wohl die grosse Konstante in seinem Wirken für den Wald gewesen. Denn in den letzten Jahren seien viele Baumarten unter Druck gekommen. Die Fichte wird aus dem Mittelland verschwinden, ist sich Villiger sicher, die Buchenbestände markant abnehmen. Die Esche – Stichwort Eschentriebsterben – falle ebenfalls aus. Die Kirschbäume vertrocknen und dieses Jahr meldete sich das Ulmensterben mit starkem Befall zurück. Der Bergahorn beginnt ebenfalls zu schwächeln, feststellbar am Absterben von Rindengewebe (Rindennekrose). Weisstanne, Douglasie und Lärche schwächeln ebenfalls. «Das sind alles Bäume, die wir in den letzten 36 Jahren gehegt und gepflegt haben», betont Villiger. Heute müsse er sich als Förster die Frage stellen, was angesichts von Klimaerwärmung, extremen Wetterereignissen, Schädlingen und Krankheiten noch zu retten sei.

Ins Jammertal verfallen mag Villiger trotzdem nicht. «Die Herausforderungen im Wald werden in Zukunft sicher nicht geringer, aber Wald wird es auch in Zukunft geben», betont er. Vielleicht würden sich die Menschen einfach an ein anderes Bild von Wald gewöhnen müssen. Wichtig sei ihm immer gewesen, bei Neupflanzungen auf Mischwald zu setzen. So wie es 2020 auf einer Fläche im Säliwald gemacht worden sei, auf der absterbende Eschen gefällt worden seien. Dort wurden Walnuss- und Kastanienbäume, aber auch Eiben, Elsbeeren und Speierling gepflanzt. Oder in Rothrist, wo auch Weichholz wie Birken, Weiden, Pappeln und Erlen gefördert worden sei. «Mir war immer wichtig, eine möglichst grosse genetische Vielfalt zu fördern», bringt es Villiger auf einen kurzen Nenner.

Eine gute Nachfolgelösung getroffen

Fehlinvestitionen ausschliessen – man wisse ja nicht, welche Baumarten hier in 40 Jahren noch lebensfähig seien – das könne man eigentlich nur mit der Schaffung von Naturwaldreservaten, meint Villiger weiter. Deshalb habe er auch vorgeschlagen, sämtlichen «Aarbiger» Wald in Naturwaldreservate überzuführen. Die Ortsbürger haben das abgelehnt und die Überführung des Forstbetriebs Aarburg in den Forstbetrieb Region Zofingen beschlossen. «Auch damit kann ich problemlos leben», betont der scheidende Förster, «die Ortsbürger haben damit eine gute Nachfolgelösung getroffen». Und der zukünftige «Aarburger» Förster Peter Gruber freue sich enorm auf seine neuen Aufgaben im vielfältigen Säliwald.

Dort – im Naturwaldreservat – befindet sich übrigens auch der Lieblingsplatz von Jörg Villiger mit den rund 300 Jahre alten Eichen. Ausgerechnet er, der zu Beginn seiner Tätigkeit in Aarburg als «Waldzerstörer» tituliert wurde, hat sich immer vehement dagegen gewehrt, dass diese alten Bäume einer Nutzung zugeführt werden. «Aus Ehrfurcht», wie er betont. Funktioniert hat das mit der Errichtung von Baumpatenschaften, mit denen dem Forstbetrieb der erwartete Erlös ersetzt wurde. Er freue sich sehr, dass auch der Forstbetrieb Region Zofingen diese Bäume nicht antasten werde. «Das ist vertraglich so festgehalten», weiss Villiger.

Bild: Archiv Wiggertaler / Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst